发布时间: Tue Jul 18 13:09:20 CST 2023 供稿人:邓宇

本文原载于《北京仲裁》2022年第2辑,总第120辑,本期责任编辑沈韵秋,本文作者:邓宇。

摘 要:

自然人签订的仲裁协议或仲裁条款的效力与其是否具有完全民事行为能力密切相关,但仲裁实践中,自然人的民事行为能力本身存在复杂性、隐蔽性。此类仲裁争议案常常聚焦在“谁”应当被列为案件申请人或者被申请人、“谁”可以实施仲裁行为,仲裁程序应当如何进行等问题上。本文拟通过分析非完全行为能力人的仲裁权利能力和仲裁行为能力,厘清非完全行为能力人在仲裁程序中的主体资格,进而探讨仲裁程序如何应对、仲裁与诉讼程序的衔接、当事人实体权利的保护等,以期对仲裁实践有所裨益。

关键词

非完全民事行为能力人 仲裁权利能力 仲裁行为能力 仲裁程序中止

一、问题的提出

2019年,习近平总书记在中央政法工作会议上作出重要指示,明确提出要“把非诉讼纠纷解决机制挺在前面”。仲裁在非诉讼纠纷解决机制中扮演着重要角色。随着近年来仲裁业的发展,仲裁原本作为商事主体之间解决商事争议的一种常见方式逐渐走进了老百姓的视野,越来越多的民事争议约定仲裁解决。

在新冠病毒疫情的影响下,传统经济发展受到一定程度的冲击,线上经济兴起。其中,线上教育培训行业几欲成为新的经济增长点。但在2021年7月24日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》(以下简称双减政策),旨在减轻义务教育阶段学生作业负担,减轻校外培训负担。双减政策一出,大量教育培训合同的履行受到重大影响,该领域纠纷爆发式增长,主要表现为大量学生家长向司法机关或者仲裁机构请求解除教育培训合同或者请求教育培训机构承担违约责任。但由于教育培训行业发展过程中存在诸多不规范,教育培训合同有的是以家长的名义与教育培训机构签订,有的是以未成年人的名义与教育培训机构签订,还有的是二者兼有或者抬头和落款交叉,合同主体的认定陷入混乱。

除此之外,“全民理财的时代”下,委托理财、个人投资等纠纷大量增长,其中不乏疑似患有精神疾病或患有精神疾病的自然人投资理财,进而引发 纠纷。

不论是有关未成年人的教育培训合同,还是有关患有精神疾病的自然人签署的合同,均涉及无民事行为能力人或者限制民事行为能力人(以下简称非完全行为能力人)的仲裁纠纷,数量逐渐增多。《中华人民共和国仲裁法》(以下简称《仲裁法》)第17条规定:“有下列情形之一的,仲裁协议无效:……(二)无民事行为能力人或者限制民事行为能力人订立的仲裁协议;……”由此引发了在仲裁程序中,“谁”应当被列为本案申请人或者被申请人;以及由“谁”来实施仲裁行为,仲裁程序应当如何进行等问题。换言之,非完全行为能力人在仲裁中的仲裁权利能力和仲裁行为能力该当如何。

二、非完全行为能力人的仲裁权利能力

民法意义上的民事权利能力、民事行为能力与民事诉讼法上民事诉讼权利能力、民事诉讼行为能力并不完全等同。

所谓民事权利能力是指据以充当民事主体,享受民事权利和承担民事义务的法律地位或者法律资格,又称法人格或人格。在理念上,权利能力与“人生而平等”相呼应,行为能力则对应“理性人”的观念。私人自治作为民法的原则使得个人能够依其意志缔结法律行为,不过,只有当行为人明白其意思表示的后果时,这才有意义。因此,民法为民事主体践行私人自治确定了最低理性标准,即行为人必须具备理解和判断其行为后果的能力。这种理性能力,即为民事行为能力。故民事行为能力本质上是一种理性地形成意思的能力。

而诉讼权利能力是指成为民事诉讼当事人,享有诉讼权利、承担诉讼义务的资格。它所强调的是具有作为诉讼当事人的资格,而不问权利人实际是不是具有实施该行为的能力。诉讼行为能力是指通过亲自实施诉讼行为行使权利、承担义务。诉讼权利能力回答了谁有诉讼权利和承担诉讼义务,诉讼行为能力回答谁可以实施诉讼行为。

一般而言,有民事权利能力的主体具有民事诉讼权利能力。我国《民法典》第14条规定:“自然人的民事权利能力一律平等。”自然人的民事权利能力始于出生、终于死亡,那么自然人的民事诉讼权利能力也始于出生、终于死亡。因此,即使是非完全行为能力人,其也具有民事诉讼权利能力,在诉讼程序中可作为原告或者被告。同样,非完全行为能力人在仲裁程序中具有仲裁当事人的资格,可以作为案件申请人或者被申请人,即具有仲裁权利能力。

虽然我国《仲裁法》明确规定非完全行为能力人签订的仲裁协议无效,但是由于仲裁条款效力的审查属实质审查范围,所以在案件受理时,立案部门仅对仲裁条款的必备三要素(仲裁协议、仲裁事项、仲裁机构)进行形式审查,并不能审查、认定签订仲裁条款的主体的行为能力,亦不能据此对仲裁条款的效力作出认定。而实践中非完全行为能力人签订合同形式的多样,常涉及非完全行为能力人和其法定代理人谁有仲裁权利能力、谁为适格当事人之争,笔者下文拟区分不同的情形分别探讨。

(一)非完全行为能力人具有仲裁权利能力,可作为适格当事人

实践中,合同中抬头处和签章处若仅涉及非完全行为能力人,非完全行为能力人毋庸置疑为案件当事人。但若合同抬头处和签章处出现不一致的情形,则需要进一步探讨案件适格当事人。具体分为如下几个情形:

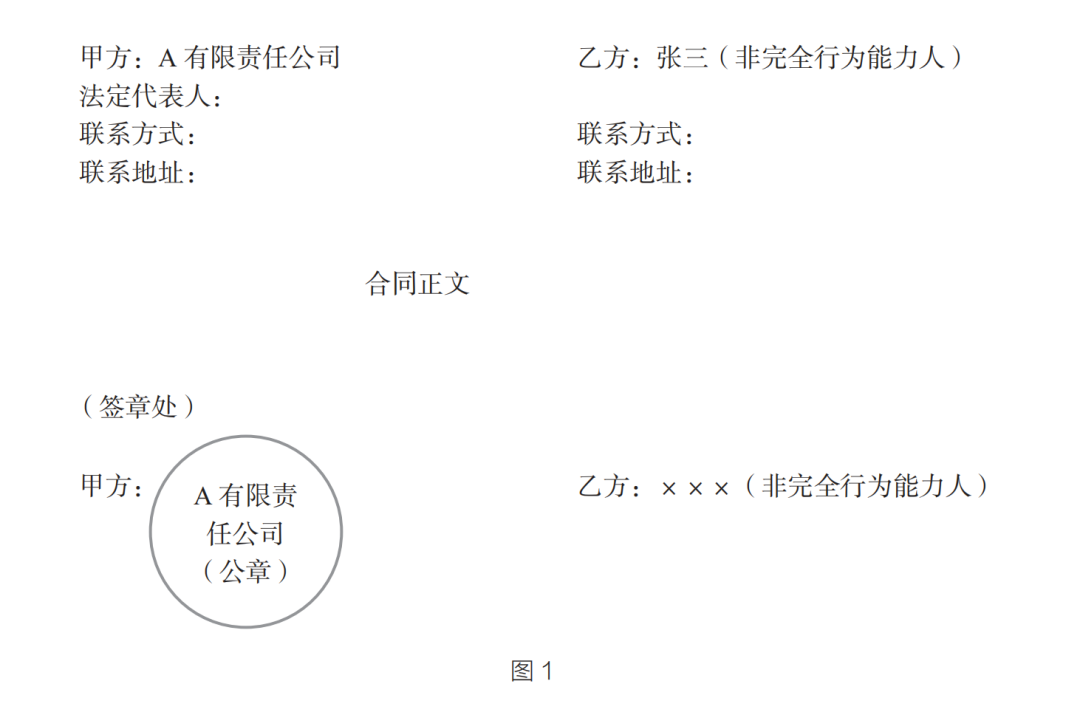

1.情形一:合同抬头处与签章处均显示为非完全行为能力人(见图1)

仲裁立案时,合同抬头处与签章处均显示签署人为非完全行为能力人,其当然地成为案件当事人。但是否需要根据《民事诉讼法》的规定由法定代理人代为仲裁、在仲裁申请中同时列明法定代理人,需回归至民事行为能力认定的标准。我国民事行为能力人认定有两种标准:第一,年龄标准。自然人的年龄是客观事实的认定,在其意欲启动仲裁程序时是否已满18周岁是可以客观判断的。因此,在仲裁立案时,案件当事人是未成年人的情况下,宜在仲裁申请书中同时列明该未成年人的法定代理人。第二,心智标准。一个人心智是否健全则需要以其是否能认识到自己行为带来的后果,以及是否能控制自己实施相应行为等因素综合判断。故实践中对一个成年人是否为精神病患者的判断是复杂且困难的。因此,在没有明确证据(如法院的民事行为能力认定裁定)显示该当事人行为能力有欠缺,则应当默示推定其为完全民事行为能力人,即使有初步证据显示其可能患有一定的精神疾病,立案时也不宜要求其在仲裁申请书中列明其法定代理人。

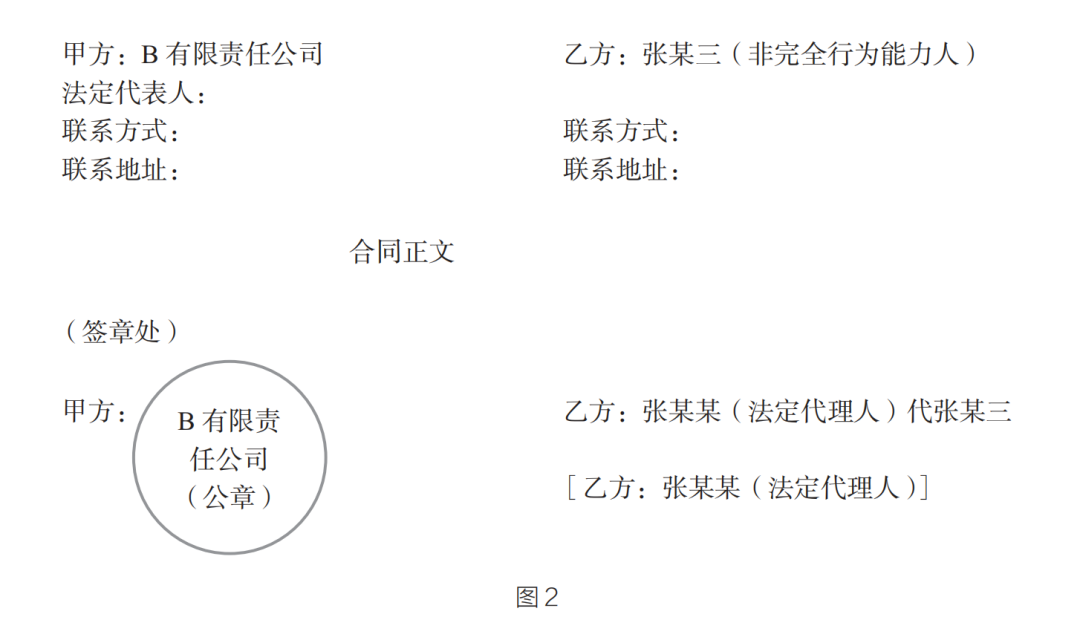

2.情形二:合同抬头处为非完全行为能力人,签字处为其法定代理人代签字(见图2)

该情形在实践中常表现为:合同抬头处为“甲方(乙方):A”,签字处为“甲方(乙方):B(法定代理人)代A”或者“甲方(乙方):A(法定代理人)”。上述情形为法定代理人代当事人签字的常见情形,视为合同明确表明法定代理人代理非完全行为能力人实施的民事法律行为,故案件当事人应为非完全行为能力人本人,同时仲裁申请书须列明当事人的法定代理人。

(二)法定代理人在特定情形下应为案件适格当事人

除前述两种情形外,实践中还常出现合同抬头处与签字处人员不一致,但签字处的人员并未标明签字人身份的情形。即:

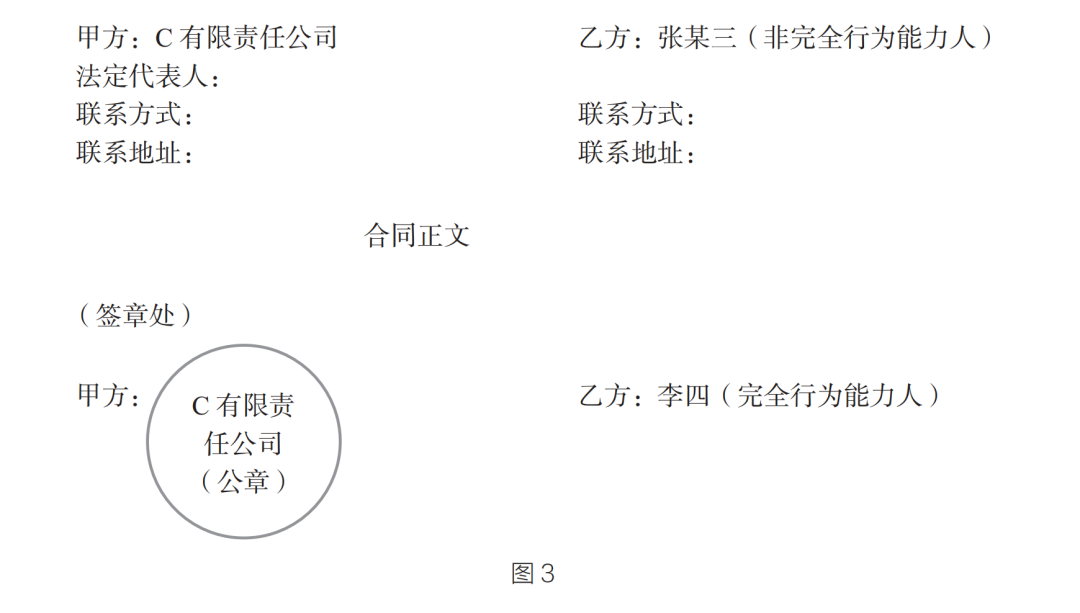

3.情形三:合同抬头处为“甲方(乙方):A”,签字处为“甲方(乙方):B”。A为非完全行为能力人,B为完全行为能力人,一般而言B为A的法定代理人,但合同中并未体现A、B之间的关系(见图3)。

上述情形,若有初步证据能够显示落款处签字人为抬头处非完全行为能力人的法定代理人,则该签字行为存在两种解释,一是法定代理人代非完全行为能力人进行的民事法律行为;二是法定代理人以自己的名义签订的合同,合同内容涉及第三人(即非完全行为能力人)。不论哪种解释,非完全行为能力人和其法定代理人均有案件当事人资格,但不可同时成为案件当事人,具体来说:

就解释一而言,《民法典》对于无民事行为能力人实施的民事法律行为“一刀切”地规定为无效,其民事法律行为应当由法定代理人代为实施。《民法典》规定了限制民事行为能力人实施的与其智力、精神状态不相适应的民事法律行为,由法定代理人追认或者同意后可实施。因此,当合同抬头处为非完全行为能力人时,法定代理人的签字存在被解释为“代理”行为的空间。“法定代理人”是法律赋予的一种保护非完全行为能力人利益的方式,除其“委托代理关系”是由法律强制赋予的之外,其他的法律效果应与一般代理相同。既然是代理行为,权利义务承受者应为被代理人,即此时案件的当事人应为非完全行为能 力人。

就解释二而言,法定代理人以自己名义与相对方签订向第三人履行的合同,当相对方存在违约行为时,法定代理人当然可以以自己的名义仲裁相对方。但该解释下,是否同样能论证非完全行为能力人可以以自己的名义仲裁相对方呢?这需要进一步厘清第三人利益合同在仲裁中的适用空间。《民法典》第522条规定正式确立了我国的第三人利益合同制度,对利他合同性质之规定囊括了真正利他合同与不真正利他合同。前半段规定了债权人在第三人违约时,有权向第三人主张违约责任,但后半段规定此权利仅在“法律规定或当事人约定”的情形下适用。前半段仅赋予债权人请求权,故为不真正利他合同;后半段在“法律规定或当事人约定”之情形下赋予第三人请求权,故为真正利他合同。一般而言,实践中遇到的此类合同不会专门设定条款赋予非完全行为能力人债权请求权。即使在合同中约定非完全行为能力人可向教育培训机构主张权利,这样的约定也与非完全行为能力人的行为能力存在冲突,该约定的效力是存疑的。退一步讲,仲裁条款的签订相对于其他合同行为而言,更加遵守合同相对性原则,在没有明确写明第三人可通过仲裁主张权利的情况下,第三人通过仲裁解决纠纷的可能性很低。另外,仲裁协议严格遵守合同相对性原则,也意味着非完全行为能力人和法定代理人不可同时成为案件当事人。按照此种理解,此时的适格当事人应为法定代理人。

(三)仲裁对当事人适格审查的扩张

案件受理时,单纯对当事人适格实行形式审查或者实质审查均未免失之偏颇。当事人适格作为一个贯彻仲裁始终的基础性事项,对其所进行的审查客观上存在从形式审查到实质审查逐步深入的,层层递进的过程。值得探讨的是,在案件受理时,对当事人适格的审查程度如何。形式审查是指,根据当事人提交的书面材料,如仲裁申请书、主体证明材料以及所附随的证据材料,进行文义性和逻辑性判断的表面性审查。在形式审查过程中,仲裁机构可以向当事人释明需要补充提交或者修正的案件材料。形式审查的基本功能在于尽早地排除对仲裁案件推进的不利因素,以平衡保障当事人双方的程序利益,提高仲裁的实效性。

实践中,民事合同双方当事人谈判地位不尽对等,不少商家利用自然人主体对仲裁知之甚少这一特点,将争议解决方式约定为仲裁,给当事人救济自己的权利增加成本,导致出现不少案涉标的额低于仲裁机构的最低收费的案件。例如,绝大多数教育培训合同案涉标的额在1万元以下,仲裁费可能与标的额持平甚至更高。由于仲裁费是当事人启动仲裁程序时需要己方预交的费用,故而哪怕最终是由败诉方承担,当事人提起仲裁时也会对仲裁费格外关注。因此,立案部门对此类案件进行形式审查时会更加谨慎,以避免当事人因未完全了解主体风险而对仲裁费承担产生不合理的预期。当“申请人”或者“被申请人”行为能力明显存疑,极大可能会导致仲裁协议无效时,立案部门一般会充分释明案件主体风险,必要时会建议当事人结合合同约定情况,尝试前往法院立案解决纠纷。如果当事人坚持仲裁立案,亦会提醒当事人关注当事人的行为能力问题导致的仲裁主体适格与否的风险。

三、非完全行为能力人的仲裁行为能力

同诉讼行为能力一样,仲裁行为能力是指当事人能够亲自进行仲裁活动的资格。非完全行为能力人具有仲裁权利能力,并不意味着其能亲自进行仲裁活动。《仲裁法》第17条规定了非完全行为能力人签订的仲裁协议无效,从该条规定可以看出,仲裁对当事人的行为能力要求远高于一般民事行为。原因在于仲裁作为一种专业、高效、一裁终局的争议解决方式,涉及许多程序权利的处置,如申请仲裁、答辩、举证质证等,同时与最终实体权利的处分密切关联。因此,进行仲裁程序要求当事人仲裁行为能力无瑕疵。

(一)无明确证据时,推定当事人具有完全仲裁行为能力

如前所述,我国公民民事行为能力的认定有两种标准,一是年龄标准,二是心智标准。一个人的年龄是客观事实的认定,因此,在涉及未成年人的案件受理时,立案部门可通过审查要求申请人或者被申请人列明法定代理人,从而避免仲裁程序中因当事人仲裁行为能力方面瑕疵而导致的一系列问题。但一个人心智是否健全是需要综合判断的。因此,仲裁机构在案件受理时,以及在审理过程中,无明确证据指向下,当事人在仲裁程序中的仲裁行为的效力应当推定为有效。理由为:

一方面,依原理,当事人具有的仲裁行为能力是其仲裁行为有效的前提,如果当事人无仲裁行为能力,那么其仲裁行为的效力无从谈起,即使当事人的仲裁行为在先,其无仲裁行为能力的认定在后,这一认定也应具有溯及力。

另一方面,任何法律条文或原理的运用都要受一定时间及空间要素的影响和制约。因此,由于当事人仲裁行为能力问题本身具有一定的复杂性和隐蔽性,加之当事人法律知识的缺乏,造成仲裁机构在受理案件时以及仲裁庭在案件审理过程中,很难对案件当事人的仲裁行为能力问题做出及时、准确的判断。正是在此背景下,当事人的仲裁行为能力应是推定的,即在通常情况下,仲裁机构或者仲裁庭推定每个进行仲裁的当事人都是有仲裁能力的。只有当仲裁庭及对方当事人对某当事人的仲裁行为能力产生了有事实根据的怀疑时,才需要对当事人的仲裁行为能力做进一步的审查。

(二)当事人仲裁行为能力存疑时,仲裁程序应当中止

仲裁程序中,当出现导致当事人仲裁行为存疑的情形时,如当事人声称自己患有精神疾病(如抑郁症,双相情感障碍等),并提供了相关的医院诊疗记录;或者居委会、村委会出具了监护人方面的证明;或者身份证信息存在虚假等,仲裁庭需高度关注的不仅是当事人的仲裁行为能力,同时需要关注当事人的民事行为能力。因为当事人的民事行为能力存疑,还关系着仲裁协议的效力问题。须强调的是,仲裁协议的效力与当事人签订仲裁协议时的行为能力有关;仲裁程序中实施的仲裁行为的效力与当事人进行仲裁程序时的仲裁行为能力有关,二者不可混谈。

故实践中,仲裁庭首先需要判断是否存在有关机关对当事人民事行为能力认定的证据。如果有,则需要进一步判断当事人是从何时起成为非完全行为能力人的。有关机关对当事人民事行为能力认定的证据主要是指法院的判决或者裁定,以及经公安机关调取的当事人身份信息。(1)如若该等证据表明当事人在仲裁协议签订时已为非完全行为能力人时,则需要从程序和实体两个方面作出不同的处理。程序上,仲裁庭需主动向其法定代理人征询意见,如果其法定代理人认为有必要进行仲裁,并对该非完全行为能力人的仲裁行为予以追认,非完全行为能力人已进行的仲裁行为应视为有效,之后的仲裁则由其法定代理人直接代理。其法定代理人认为没有必要进行仲裁,非完全行为能力人为申请人的,则可建议其代为撤案以终止该仲裁程序,非完全行为能力人为被申请人的,其仲裁行为不产生法律效力。实体上,因当事人在签订仲裁协议时为非完全行为能力人,依据法律规定非完全行为能力人签订的仲裁协无效,但需要关注的是法定代理人是否可以通过签订合同时的行为,“签订”仲裁协议。由于篇幅所限,将在后文分析。(2)如若该等证据表明当事人在仲裁协议签订时为完全行为能力人的,仅需按前述安排对仲裁程序作出相应处理。

如果仲裁庭未发现存在有关机关对当事人行为能力认定的证据,而当事人行为能力处于存疑的状态,仲裁程序该当如何?与当事人以“约定的仲裁事项超出法律规定的仲裁范围”和“一方采取胁迫手段,迫使对方订立仲裁协议”的事由认为仲裁协议无效,从而认为仲裁庭无管辖权的情形不同,前述两种情况仲裁庭可以自行审查,自行认定,仲裁程序并非不可以继续进行。而若当事人签订仲裁协议的行为能力存疑时,仲裁庭则不能对当事人的行为能力进行认定。其原因在于,当事人的民事行为能力是决定公民是否具有民事主体地位的一项重要制度,其与公民的人身、人格、财产等各项权利密切相关,具有深刻的人身属性。

依据《民事诉讼法》第194条第1款规定,自然人行为能力的认定需要经过严格的法定程序,只能是利害关系人或者有关组织向人民法院提起诉讼,除此之外,任何组织及公民无权通过任何程序确认公民非完全民事行为能力。故在仲裁程序中,若出现当事人行为能力存疑的情况进而对案件的审理有重大影响的,仲裁庭应当中止程序,由当事人向法院申请认定公民无民事行为能力或者限制民事行为能力程序。待法院对当事人行为能力作出认定后,再对仲裁程序作出相应的安排。当然,不排除实践中有当事人拒绝向法院申请对特定当事人的行为的能力作出认定,这种情形下,可以考虑建议对方当事人以当事人不具有行为能力签订的仲裁协议无效为由向有管辖权的人民法院申请确认仲裁协议效力,法院在审理确认仲裁协议效力案件中,则会不可避免地审查当事人的行为能力这一先决要件。

(三)法定代理人默示代理签订仲裁协议

在我国,仲裁的发展滞后于诉讼的发展,国际仲裁本土化的过程不可避免地参照了中国诉讼制度,且仲裁裁决的执行权归属于法院。因此,仲裁程序正当性、仲裁裁决公平性均受法院的司法监督。当事人适格不仅仅是作为仲裁程序启动之初始,同时又贯穿整个仲裁程序,对仲裁程序的正当性、裁决的公正性都有着重大影响。但仲裁程序中的当事人适格与诉讼程序中的当事人适格所涵摄的内容并非包含与被包含的关系。在私益诉讼中,法院采用自上而下的垂直型判断标准来判断当事人适格,其基本运行的逻辑是从实体法到程序法的概念套用和范畴蜕变。当私益纠纷启动仲裁程序时,除了进行上述判断外,还需平行判断当事人之间是否存在仲裁协议以及仲裁协议的效力。案件在受理之初,已经对“是否存在仲裁协议”作出了相应的判断,只有存在仲裁协议的纠纷,才能通过仲裁的方式解决争议。而对于仲裁协议的效力,立案部门在受理时,能提示当事人明显不符合《仲裁法》规定的情形,但对于存疑的情形,并无法作出实质判断。随着仲裁程序的进行,对案件的审查逐渐由形式审查演化为实质审查,层层递进。仲裁庭对于仲裁协议效力的审查,不宜一刀切地适用《仲裁法》第17条的规定,而应该根据案件的不同情况进行相应的分析,从而作出恰当的判断。

《仲裁法》并未规定法定代理人代理非完全行为能力人签订的仲裁协议的效力,以及法定代理人是否可以追认仲裁协议的效力。笔者认为,对于无民事行为能力人签订的仲裁协议,作为特别法的《仲裁法》与作为一般法的《民法典》规定是一致的,无民事行为能力人的法定代理人代理签订的仲裁协议有效。对于限制民事行为能力人签订的仲裁协议,若依据一般法《民法典》则为效力待定的协议,但《仲裁法》作为特别法直接规定为无效,故特别法有规定的应当适用特别法。此时,似乎并无法定代理人“代理”的空间。但囿于复杂的现实情况,实践中,限制民事行为能力人签订的民事合同由于需要履行合同的付款义务故鲜有其法定代理人不知情的,反而往往是限制民事行为能力人在法定代理人的指引下签订合同,如前文所提及的教育培训合同,家长在为未成年孩子报培训班时,有时是陪同签订,有时是直接支付费用。因此,“代理”行为的认定不应当仅局限于“签字”这一种客观形式,而应当综合考量。

综上,仲裁实践中,法定代理人代理非完全行为能力人实施民事法律行为的认定不宜过于死板,“代理”行为不仅仅只表现为“签字”,也可以是有证据表明法定代理人以默示或履行合同部分义务等方式。其支付款项、主动提起仲裁申请等行为均有认定为“代理”行为的空间,如此,仲裁协议则存在有效的空间。故在一个仲裁程序中,仲裁庭若发现仲裁协议签订的一方当事人为非完全行为能力人时,不宜一刀切地认定仲裁协议无效,从而驳回仲裁请求。

四、结论

非完全行为能力人的仲裁案件呈现喷涌式增长,与一般的仲裁案件不同,涉及非完全行为能力人的仲裁案件需要着重关注其仲裁权利能力、仲裁行为能力、法定代理人的代理行为的效力,以及仲裁的基石——仲裁协议的效力问题。

一方面,非完全行为能力人具有仲裁权利能力,不过基于合同签订的复杂性,其法定代理人在特殊情况下也可成为案件当事人。非完全行为能力人具有仲裁权利能力,可作为仲裁案中的“申请人”或者“被申请人”。实践中,非完全行为能力人的法定代理人往往会参与到合同签订中,法定代理人不同的参与形式,可能意味着不同的法律逻辑。一是法定代理人代理非完全民事行为人实施的法律行为;二是法定代理人以自己的名义与相对方签订的向第三人履行的合同。不同的法律逻辑背后意味着不同的仲裁策略。因此,涉及非完全行为能力人的合同,当事人并不一定就是非完全行为能力人和相对方,其法定代理人在特殊情况下也可成为案件当事人。当然,无论是哪种情形,均需要遵循合同相对性原则,仲裁协议不可随意扩张。基于仲裁成本的考虑,大多数仲裁机构在受理案件时,如发现当事人为非完全行为能力人,仲裁协议有无效的可能性时,会向当事人进行充分释明,必要时建议当事人根据合同约定直接向法院起诉或者去法院确认仲裁协议的效力,如果当事人坚持立案,亦会提醒当事人关注自身的行为能力问题对案件可能带来的风险。

另一方面,非完全行为能力人虽具有仲裁权利能力,但其仲裁行为能力存在瑕疵,不能亲自实施仲裁行为,应当由其法定代理人代为实施。在案件未出现任何会使当事人行为能力存疑的情形时,应当推定当事人具有仲裁行为能力;但如果是在仲裁案件进行过程中,出现了当事人行为能力存疑且对案件审理造成重大影响的情形,仲裁庭首先须判断是否已有有关机关对当事人行为能力认定的证据,从而在程序上和实体上对案件作出相应的处理。在没有法院裁定的情况下,仲裁程序不宜再推进,仲裁庭可以建议当事人向相关法院申请认定公民无民事行为能力或者限制民事行为能力的程序,待法院对当事人行为能力作出认定后,仲裁庭再对仲裁程序作出相应的安排。若相关生效法律文书表明当事人为非完全行为能力人,则需要进一步判断其成为非完全行为能力人的时间节点,若签订仲裁协议时其为完全民事行为能力人,则仲裁庭在程序上需要征询其法定代理人的意见,是否追认已进行的仲裁程序,从而对案件作出继续仲裁程序、撤案等不同的处理;若签订仲裁协议时其为非完全行为能力人,仲裁庭除从程序上对案件进行处理外,还需要额外关注仲裁协议的效力,结合案件的实际情况,具体分析,作出恰当的判断。

非完全行为能力人的仲裁程序问题具有复杂性、隐蔽性。对于仲裁机构和仲裁庭而言,应当高度关注仲裁案件中当事人行为能力问题,对涉及非完全行为能力人的仲裁权利能力、仲裁行为能力等问题作出妥善处理,保证裁决的公正性、公平性。

作者简介

邓宇|北京仲裁委员会/北京国际仲裁中心仲裁秘书,中国政法大学法律硕士。

在本文写作和修订过程中,北京仲裁委员会/北京国际仲裁中心副秘书长陈福勇博士、立案室负责人王瑞华,仲裁秘书付冰、高壮、李偞婧等提出了宝贵意见和建议,笔者在此一并致谢。