发布时间: Tue Jul 25 19:06:28 CST 2023 供稿人:王徽

本文原载于《北京仲裁》2022年第3辑,总第121辑,本期责任编辑赵菡清,本文作者:王徽。

摘 要

早期驳回程序是国际仲裁领域的热门议题。早期驳回程序旨在提升仲裁效率,巩固仲裁相对于诉讼的效率优势。作为仲裁实践和程序管理技巧,早期驳回程序虽然存续于仲裁庭广义的程序管理裁量权之中,但为了提升仲裁程序的可预期性,早期驳回程序正朝类型化的方向演进。这体现为包括ICSID、SIAC、SCC、ICC及HKIAC在内的主流国际仲裁机构均选择通过仲裁规则等“软法”确立仲裁早期驳回程序。早期驳回程序适用的核心问题包括:申请范围、适用标准,以及同仲裁管辖权异议程序的关系。仲裁早期驳回程序的引入在某种程度上揭示了国际仲裁制度的发展趋势,即国际仲裁制度仍会不断丰富仲裁程序工具,并会不断强化仲裁的效率价值。我国仲裁界应当从理念、操作,乃至制度设计层面认知仲裁早期驳回程序,并对仲裁发展趋势加以研判,以期助力我国仲裁制度的升级与完善。

关键词

仲裁 早期驳回 效率 正当程序 软法

随着国际经济与贸易的不断发展,国际仲裁已然成为举足轻重的争议解决程序。以国际商事仲裁为例,鉴于其享有裁决全球可执行性、仲裁员专业性、程序灵活性、进程私密性等方面的优势,仲裁得到了国际社会的广泛认同。根据伦敦玛丽王后大学(Queen Mary University of London)于2015年发布的国际商事仲裁统计(2015 International Arbitration Survey,以下简称2015 QM统计),有高达90%的受访者将仲裁列为跨境纠纷的首选争议解决程序。这一数据在2018年的伦敦玛丽王后大学统计中(2018 International Arbitration Survey,以下简称2018 QM统计)进一步上升至97%。然而不容忽视的是,无论是在2015 QM统计,还是在2018 QM统计中,受访者均对仲裁的效率和费用表达了担忧。在2015 QM统计中,近7成的受访者表示仲裁费用过高,近4成的受访者认为仲裁的效率堪忧,这一现象直至2018 QM统计中亦无多少改观。为了回应仲裁界的担忧,近年来国际仲裁制度发展尤为重视效率。正是在此背景下,国际仲裁早期驳回程序(early dismissal procedure)加速地进入了各方视野。

一、问题的提出

早期驳回程序旨在提升仲裁效率,巩固仲裁相对于诉讼的效率优势,并进一步获取业界的青睐(包括拓展银行业案源)。不同于快速仲裁程序(expedited procedure),早期驳回程序并非对常规仲裁程序进行全方位地简化(如减少仲裁庭人数、压缩仲裁文书提交回合、省略文件披露程序、允许书面审理、缩短仲裁审限等)。相反,早期驳回程序是一种内嵌的仲裁增速机制,它既可适用于普通仲裁程序,也可适用于快速仲裁程序。早期驳回程序具有一定的突发性和适用门槛,而非快速仲裁程序所具有的常规性。快速仲裁程序通常以争议解决金额为程序得以适用的默认条件。从构词来看,“早期”一词暗示该程序的运用与程序时间节点有关,而“驳回”一词则有定夺之意。这表明该程序一旦较早地成功适用便会对争议解决结果产生重大影响。进一步看,仲裁语境下的早期驳回实则同诉讼中(尤其是普通法法域)的对应制度具有相似性。普通法诉讼程序中有“处置动议”(dispositive motions)程序,它具体包括“撤案动议”(motion to dismiss)和“简易判决动议”(motion to summary judgment)。“撤案动议”一般早于证据开示(discovery),它由被告提出并基于一项假定——即使原告所述均属实情,原告诉求依旧无法得到法律支持,故案件应当被提前撤销。“简易判决动议”则晚于证据开示阶段。在事实无重大异议且法律适用结果一目了然的情况下,该动议要求法官径直作出判决,无须经历庭审(包括陪审团审理)。

本文将研究仲裁早期驳回程序下的三项议题:其一,早期驳回程序在国际仲裁中的形成与发展。该议题将梳理该程序的仲裁权基础,并解释为何仲裁早期驳回程序正不断地走向类型化和成文化。其二,典型仲裁早期驳回程序比较,以及适用时需注意的细节。本议题将以特定国际仲裁机构的最新版仲裁规则为切入点,通过制表直观反映各仲裁机构项下早期驳回程序的异同,并揭示该程序的潜在适用规律。其三,仲裁早期驳回程序的启示与展望。遵循由表及里、以点带面的思路,本议题将透过早期驳回程序分析其对国际仲裁界的启示。

二、国际仲裁早期驳回程序的形成与发展

(一)仲裁庭的程序管理裁量权——早期驳回程序的默示基础

为了保障仲裁的灵活性和效率,现代仲裁制度在高度尊重当事人意思自治的同时,还赋予了仲裁庭宽泛的程序管理裁量权。仲裁庭的该等裁量权多承载于仲裁法和仲裁规则之中。譬如,《联合国国际贸易法委员会国际商事仲裁示范法》(以下简称《示范法》)第19条第2款规定:“未达成此种约定的,仲裁庭可以在不违背本法规定的情况下,按照仲裁庭认为适当的方式进行仲裁。授予仲裁庭的权力包括对任何证据的可采性、相关性、实质性和重要性的决定权。”鉴于全球有118个法域立法转化了《示范法》,仲裁庭的宽泛程序裁量权得到了广泛确立。同时,仲裁庭程序管理裁量权亦为诸多非《示范法》法域所确认。譬如,英国1996年《仲裁法》第33条第1款(b)项规定:“为了公平地解决争议,仲裁庭就未决事宜应根据特定案情之需采取合适的程序,以避免不当的迟延或费用的发生。”2019年修订的《瑞典仲裁法》第21条规定:“仲裁庭应以公正、务实、高效的方式解决纠纷。”2011年《法国国际仲裁法》第1509条规定:“除非仲裁协议另有约定,仲裁庭应直接根据仲裁规则或参考仲裁规则确立仲裁程序。”相似地,《中华人民共和国仲裁法(修订)(征求意见稿)》第30条也规定:“……当事人没有约定或者约定不明确的,仲裁庭可以按照其认为适当的方式仲裁,但违反本法强制性规定的除外……仲裁程序应当避免不必要的延误和开支。”类似于国家立法中的语言,国际仲裁机构的仲裁规则中也多有类似表述。譬如,2020版伦敦国际仲裁院(London Court of International Arbitration,以下简称LCIA)仲裁规则第14.1(ii)条规定:“为了公正、高效和快捷地终结纠纷,基于仲裁协议,仲裁庭的一般义务包括根据案情采取合适的程序以避免不必要的程序拖延和费用。” 又如,于2021年1月1日生效的国际商会国际仲裁院(The ICC International Court of Arbitration,以下简称ICC)的《仲裁规则》第22条明确:“仲裁庭及当事人应考虑争议的复杂性及价值,尽最大努力以快捷和具有成本效益的方式进行仲裁。”

得益于高度赋权的顶层设计,早期驳回程序实则“隐藏于”仲裁庭的程序管理裁量权中。这解释了为何在早期驳回程序类型化和成文化之前,国际仲裁领域便已经积累了一些早期驳回程序实践。换言之,若只是作为仲裁程序管理技巧,早期驳回程序实则并非新鲜事物。譬如,早在2001年和2003年,ICC便有发布仲裁庭采取早期驳回程序的案例。司法实践中也不乏确认早期驳回程序“隐藏于”仲裁庭享有宽泛程序管理裁量权的案例。例如,在2014年的特拉维斯(Travis)案中,面对败诉方的挑战(核心论点是ICC规则中不存在早期驳回程序条款,仲裁庭基于早期驳回程序断案有违正当程序),英国高等法院(High Court)最终驳回了该请求。理由是仲裁庭根据该案仲裁协议和仲裁规则享有宽泛的裁量权,这足以涵盖仲裁早期驳回程序。又如,于2017年的威尔顿案(Weirton)中,美国西弗吉尼亚北区联邦地区法院驳回了败诉方的撤裁申请。理由是仲裁庭享有2009年美国仲裁协会(American Arbitration Association,以下简称AAA)商事仲裁规则L-4条赋予的宽泛裁量权。此外,考虑到仲裁规则并未明文禁止早期驳回程序,仲裁庭依其裁量权可采用该程序断案。

(二)仲裁早期驳回程序的不断类型化和成文化——内在原因与表现形式

尽管早期驳回程序“隐藏”于仲裁庭的程序管理裁量权中,且有关法院对仲裁庭的程序裁量权亦持支持态度,但因为缺乏明确的规则引导,不少仲裁庭还是会因为某些担忧而不行使程序管理裁量权。仲裁庭的担忧主要包括:

其一,以程序管理裁量权为基础引入仲裁早期驳回程序恐会遭到当事人的挑战,特别是基于相关仲裁法或《承认及执行外国仲裁裁决公约》(以下简称《纽约公约》)第5条第1款(b)项下的正当程序原则。由于早期驳回程序可能会导致于程序早期便终结案件的全部或部分争议点,即相当于减少了当事人陈述案件的机会,故这容易引起败诉方的正当程序责难。正因如此,许多仲裁庭都会非常谨慎地对待裁量权行使(甚至产生了所谓的正当程序恐惧,即due process paranoia),而不会轻易地接受早期驳回申请。

其二,仲裁庭会考虑仲裁的一裁终局性,并非常谨慎地适用早期驳回程序。不同于诉讼中可就早期驳回程序提起上诉,载有早期驳回程序决定的仲裁裁决一经发布便会在作出法域产生既判效果。除有限的程序性事项外,败诉方几乎不再有其他的救济渠道(最终取决于裁决所在法域是否支持对裁决进行实体审查或允许仲裁机构进行内部二审)。因此仲裁庭不得不高标准、严要求地行使程序管理裁量权。正如有仲裁庭曾经警告道:“较之于诉讼,仲裁庭采用早期驳回程序断案甚至应当遵循更严厉的标准。除非仲裁庭自信地认为有关诉求缺乏法律依据是清晰无比(crystal clear)的,否则仲裁庭切不可随意准许早期驳回程序申请。”

其三,部分仲裁庭对早期驳回程序的泛滥存有顾虑,这反而会成为拖延仲裁程序的策略。换言之,这将导致实然结果背离仲裁庭行使程序管理裁量权的初衷,即仲裁追求公正、高效的价值。此外,也是实务上无法忽略的因素是,除非早期驳回的理由十足且无可争议,过早地、草率地结案也会影响仲裁庭的收入,特别是当仲裁员费用以小时费率计时。

为了更好地规范仲裁庭的裁量权行使,对仲裁当事人程序预期加以引导,并降低仲裁庭和当事人的种种顾虑,早期驳回程序正不断从昔日不成文的仲裁实践和程序管理技巧状态朝成文的、类型化的状态演进。时至今日,早期驳回程序目前已在下述领域完成类型化和成文化升级。除了诉讼程序和国际仲裁规则(作者将在下文详述),早期驳回程序还可见于部分国内仲裁规则、国际投资仲裁规则,乃至国际/区域性经贸协定之中。譬如,在2002年新加坡国际仲裁中心(Singapore International Arbitration Centre,以下简称SIAC)国内仲裁规则,2013年AAA商事仲裁规则,2014年美国司法仲裁调解服务股份有限公司(Judicial Arbitration and Mediation Services, Inc.,以下简称JAMS)仲裁规则(JAMS Comprehensive Arbitration Rules & Procedures),2006年国际投资争端解决中心(The International Centre for Settlement of Investment Disputes,以下简称ICSID)仲裁规则,2022年ICSID仲裁规则,2016年SIAC投资仲裁规则,以及2017年中国国际经济贸易仲裁委员会(China International Economic and Trade Arbitration Commission,以下简称CIETAC)投资仲裁规则中均设有早期驳回程序。除此之外,多米尼加共和国、中美洲与美国自由贸易协定(Dominican Republic-Central American Free Trade Agreement),欧盟—加拿大综合经济与贸易协定(EU-Canada Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA),以及跨太平洋伙伴全面进步协定(Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, CPTPP)中亦有将早期驳回程序类型化和成文化。考虑到仲裁早期驳回程序类型化和成文化的时间相对较短,在已披露仲裁案例有限的情况下,下文将采取比较法的研究思路,即参考不同的仲裁文本,并借此归纳早期驳回程序于规范层面的潜在适用规律。

三、国际仲裁早期驳回程序比较与适用

(一)国际仲裁早期驳回程序对比表

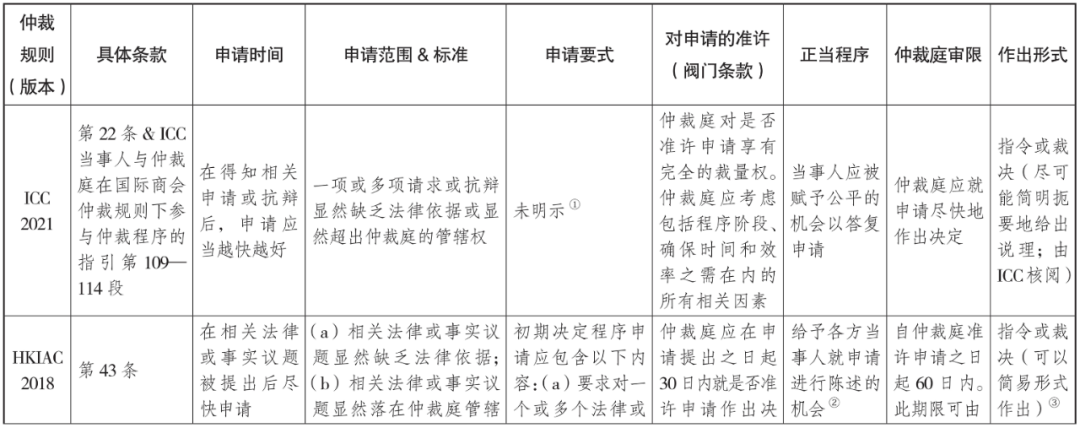

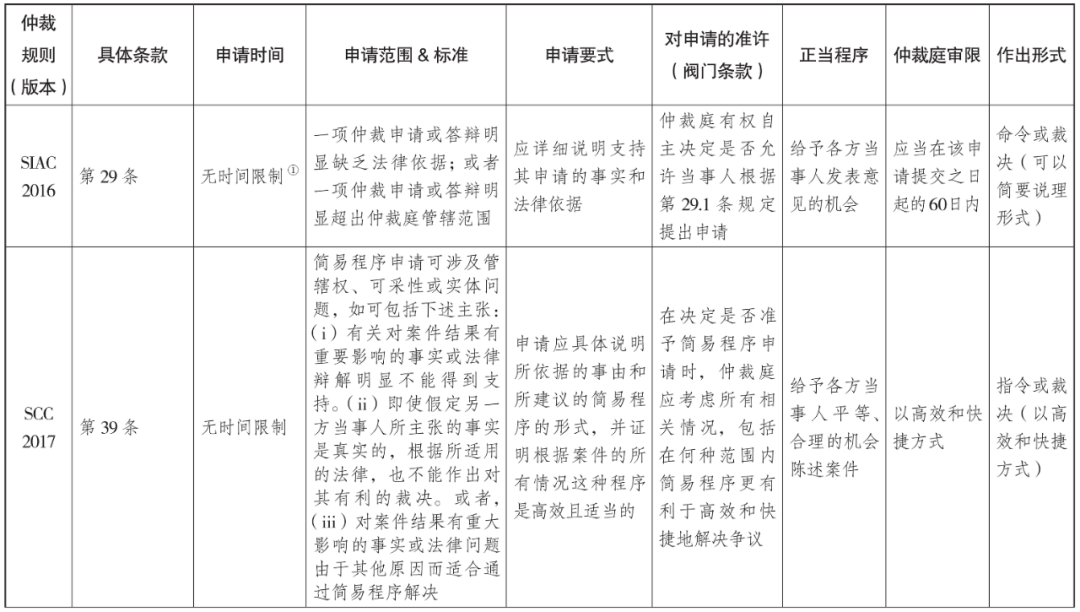

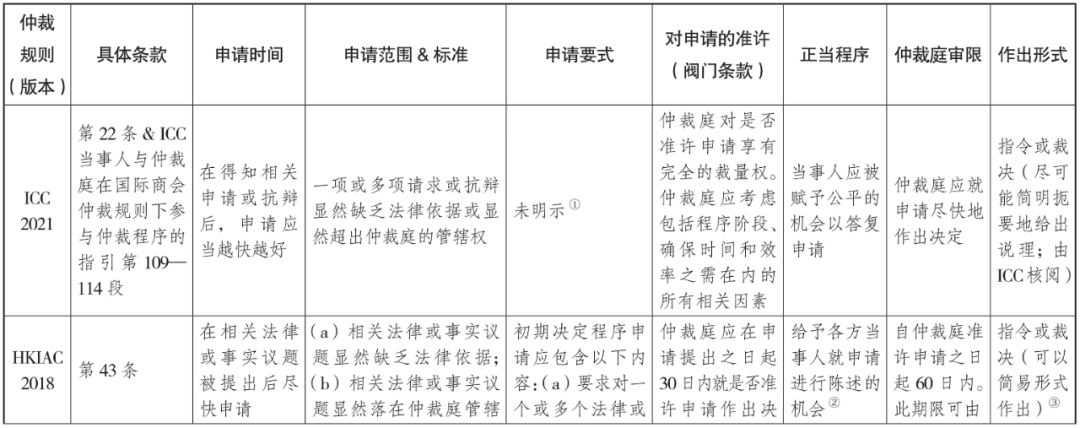

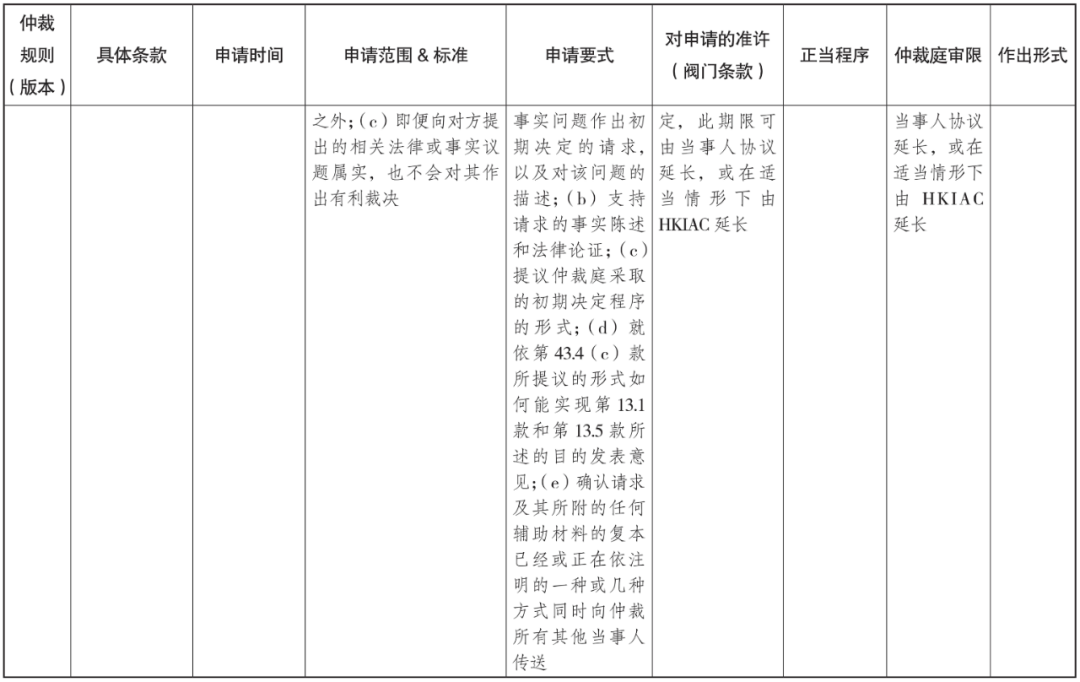

之所以选择SIAC、ICSID、ICC、斯德哥尔摩商会仲裁院(Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce,以下简称SCC)和香港国际仲裁中心(Hong Kong International Arbitration Center,以下简称HKIAC)仲裁规则,一方面是因为这些仲裁机构极具国际影响力,机构发源地为国际仲裁中心;另一方面则是因为这些机构均已将早期驳回程序加以明确,具有一定的典型性和创新性。仲裁早期驳回程序大致涉及申请时间、申请范围/标准、申请要式、阀门条款(gatekeeping mechanism)/对申请的准许、正当程序、仲裁庭审限和作出形式。具体内容详见下表:

(二)国际仲裁早期驳回程序的适用

1.国际仲裁早期驳回程序的申请范围

根据前列表格中显示,仲裁机构就早期驳回程序的申请范围的表述各异。具体而言,2006年ICSID规则于文本层面仅明确“请求”(claim)系早期驳回程序的驳回对象,且该“请求”需要显著缺乏法律基础。ICC/SIAC的表述同为“申请或抗辩”(claim or defense),而HKIAC则采用“法律或事实议题”(points of law or fact)之术语。与此同时,ICC/SIAC要求“申请或抗辩”达到明显缺乏法律依据(without legal merit),或者明显超出仲裁庭管辖范围的标准。HKIAC则是在前者的基础上额外增加了一项内容——“即便向对方提出的该相关法律或事实议题属实,也不会对其作出有利裁决”。对比之下,SCC的文本设计颇具特点。一方面,SCC规定早期驳回申请可涉及管辖权、可采性或实体问题(issues of jurisdiction, admissibility or the merits)。另一方面,SCC还对相关主张进行了非穷尽式的列举,且强调对案件结果有重要影响的事实或法律辩解明显不能得到支持(但未明示用何种标准判断明显不能得到支持),或即便它是真实的,根据所适用的法律也无法得出有利于被请求方的裁决,或因其他原因。仅透过文本可知,2006年ICSID规则的申请范围最为限缩(2022年ICSID规则通过明确反对可针对请求的实体问题、程序问题、仲裁庭适格性提出,进而厘清和/或拓宽了早期驳回程序在ICSID仲裁的适用范围),而SCC的申请范围则最为宽泛。

对比以上规则文本进而引申出两个问题:其一,“申请或抗辩”“法律或事实议题”“管辖权、可采性或实体问题”之间有何种关联?其二,若需要判断早期驳回程序申请是否显然缺乏法律基础,这是否得将事实议题刻意排除在外?

围绕第一个问题,这涉及术语采用和划分模式。ICSID之所以采取最为限缩的术语表达(早期驳回程序针对申请提出,但未说可针对抗辩而提出)是因为ICSID在极大程度上是单向的争议解决机制,即被申请人总是国家(ICSID是否允许反请求存在争议),而早期驳回程序的申请主体几乎也只有国家。对比之下,其他仲裁机构下的早期驳回程序则具有双向性(可为各方当事人所适用)。在术语的使用上,明确早期驳回程序适用于申请或抗辩显然更为宽泛(这包括仲裁反请求,甚至只是提一项论点,即argument),其具体内容取决于当事人如何主张。至于划分模式,法律或事实议题是对申请或抗辩的一种划分,它是按照议题之属性开展的二分法(事实/法律)。管辖权、可采性或实体问题则是另一种对申请或抗辩的划分模式。特别指出的是,“可采性”一词更多出现在国际公法和国际经济法领域的争议解决程序中。这表明SCC有意拓宽早期驳回程序的适用范围,这与SCC有时会管理投资仲裁案件(或源自欧洲能源宪章的公法案件)有关。诚然,采取二分法或三分法有助于帮助我们认清早期驳回程序的适用范围,但这种划分有时候知易行难。实践中,个案有时存在法律问题和事实问题紧密交织以至于难以切割处理,实体争议和程序争议不易区分识别等问题[譬如,“既判力事由”(Res Judicata)在不同法律文化下有不同的定性,有认为这是程序议题的,也有认为这属于实体议题的]。除此之外,若结合早期驳回程序的适用标准(下文将详述),特定术语的采用还可能涉及内在逻辑循环。譬如,“相关法律或事实议题显然缺乏法律依据”之表述给人以依法律来判断法律(而非以法律来判断具体请求)的逻辑循环错觉。

由第一个问题自然而然地引出第二个问题,即当判断早期驳回程序申请是否显然缺乏法律基础时,这是否得将事实议题刻意排除在外?对此,2006年ICSID规则和相关实践提供了一些有益的参考。一方面,有的学者认为,2006年ICSID规则之所以仅突出申请需要明显缺乏法律基础,是因为该规则在制定之初便有意于限缩早期驳回程序的适用范围,以避免仲裁庭过早地介入事实议题;另一方面,有关ICSID案例也反映了该制度的设计意图。比如,在Trans-Global v Jordan案中,仲裁庭指出在缺乏充足证据的情况下,仲裁庭于程序早期并不会对双方的事实分歧加以裁判。然而,有的仲裁庭也承认,在判断早期驳回申请是否缺乏法律基础时,完全忽略相关事实的预设是几乎难以做到的。另外在Brandeis v. Venezuela案中,为了考虑早期驳回程序,仲裁庭采取了更为宽泛的思路(approach),即对事实议题进行了内在区分:其一,作为实体责任认定基础的事实,仲裁庭认为应推定该事实已获证明。其二,作为管辖权认定基础的事实,仲裁庭认为在双方存在分歧的情况下应进行裁判。其三,对于那些即便属实也无法用作实体责任认定或管辖权认定基础的事实,仲裁庭将初步(prima facie)认定这些事实属实。不容忽视的是,2006年ICSID规则同其他机构规则存在差异。就法律议题和事实议题的关联和区分,2006年ICSID规则并未给出明确指引。2022年ICSID规则似乎传递了立场的改变。既然2022年ICSID规则认为反对可针对请求的实体内容去提,这似乎意味着在判断早期驳回程序申请是否缺乏法律基础时可考虑事实议题。该逻辑演绎目前尚有待更多仲裁实践的检验。

2.国际仲裁早期驳回程序的标准:“显著”之含义与典型事由

尽管不同机构下的早期驳回程序存在不同的细节处理,但共同项却是各家均明确确立了“显著”(manifestly)标准。从语法来看,“显著”用以描述法律或管辖权基础的缺乏,它呈现出一种程度和深度的要求。结合词典作文义解释,“显著”指的是“可立马被轻易地理解或接受”(capable of being readily and instantly perceived)。这初步表明早期驳回程序适用的标准应该较高。ICSID相关实践就“显著”标准给出了参考性的解释,且验证了前述的应然判断。比如,在Trans-Global v. Jordan案中,仲裁庭指出:“根据‘显著’一词的通常含义,它要求被申请人清晰和明了地阐明反对立场(clearly and obviously),并且相对轻松地传递该立场(with relative ease and despatch)。因而,‘显著’的适用标准颇高(The standard is thus set high)。”又如,在MOL v. Croatia案中,仲裁庭指出:“请求需达到明显缺乏法律依据的程度,以至该请求可以径直地被驳回(be dismissed outright)。”“显著”标准甚至在部分ICSID仲裁庭眼中被视为“毋庸置疑”(unequivocally)。正是因为仲裁早期驳回程序的高标准(high threshold),自2006年引入该程序以来,ICSID至今只有46起关于早期驳回程序的申请,且最终得到全部或部分支持的申请仅有12件。早期驳回程序不易成功适用的结论也可见于其他仲裁机构的实践。譬如,SIAC自2016年至2020年共收到早期驳回程序申请35件,其中20件被准许继续(allowed to proceed),而仅10件被准许(granted)。2021年,SIAC全年共收到早期驳回程序申请10件,其中只有3件被准许继续(其中2件未能实现早期驳回,还有1件结果待定)。又如,HKIAC自2017年至2021年共有5个早期驳回程序的申请。其中,2021年的两起申请均以失败告终。

在全部或部分获得支持的有限ICSID案例(涉及不同的双边投资协定,以下简称BIT)中,典型事由可进一步归纳为下述几类:其一,既判力事由。在RSM v. Grendada案中,围绕石油开采协议纠纷,申请人(美国公民)基于美国—格拉纳达BIT将被申请人诉至ICSID。但由于该申请人曾以相同原因和BIT在ICSID进行仲裁,且以败诉告终,故申请人再次发起仲裁显然缺乏法律依据。根据既判力原理,仲裁庭最终完全支持了被申请人的早期驳回申请,即撤销了全案。其二,时效已过事由(Time-barred)。在著名的Ansung v. China案中,韩方投资者基于中韩BIT提起了ICSID仲裁程序。但根据中韩BIT第9条第7款,韩方的时效已过,故仲裁庭最终完全支持了中方的早期驳回程序申请。其三,不符合投资定义事由。在Trans-Global v. Jordan案中,虽然申请人(美国公民)提起ISCID仲裁的基础为美国—乌克兰BIT,但是它寻求的救济却源于销售合同,这显然不符合ICSID第25条项下的投资含义,即争议之性质不符合投资仲裁要求,仲裁庭最终支持了乌克兰该项早期驳回申请。其四,缺乏管辖权事由。在ZRT v. Hungary案中,鉴于瑞士—匈牙利BIT/荷兰—匈牙利BIT仅赋予仲裁庭对征收纠纷的管辖权,仲裁庭最终采纳了匈牙利的早期驳回申请,并将申请人提出的非征收纠纷排除在管辖范围之外。鉴于已知或已公开的涉及仲裁早期驳回程序的案件尚较有限,故难以进行更细致的类型化研究。尽管如此,结合不同仲裁机构的制度设计,于应然层面亦有可能满足早期驳回程序的典型事由包括仲裁协议显然无效、争议解决主体显然不适格(投资者系东道国国民/不属于特定投资协定项下的公民)、争议事项显然缺乏可仲裁性,以及多层次争议解决条款前置程序显然尚未满足,即仲裁庭管辖权的前提尚不具备等。鉴于2022年ICSID规则已于2022年7月1日生效,日后预期还会出现有关仲裁庭适格性的案例。

3.国际仲裁早期驳回程序与管辖权异议程序的关系

几乎所有的仲裁规则均设有管辖权异议程序。大致内容是在仲裁庭组成前,当事人可向仲裁机构主张管辖权异议。仲裁机构此时会进行表面(prima facie)审查以决定仲裁程序是否应继续。若通过了仲裁机构的表面审查,案件将交由组成后的仲裁庭。当仲裁庭组成后,在规定的时间内,当事人应提出管辖权异议,并由仲裁庭自裁管辖权。随着仲裁早期驳回程序被类型化,区分早期驳回程序与管辖权异议程序变得更有必要。两者有以下几点区别:

其一,早期驳回程序的适用范围更广,除了在管辖权层面适用,其还可以适用于实体层面。后者恰是管辖权异议程序所不具备的。其二,两者的有权决定主体不同,早期驳回程序仅可向仲裁庭提出,而管辖权异议程序则根据程序阶段(以仲裁庭组庭与否为分界线)可以向仲裁机构或仲裁庭提出。其三,两者提出的时间存在差异,早期驳回程序有时不设明确的时间点。尤其是在SIAC/SCC语境下,早期驳回程序理论上可在任何程序节点中提出。相比之下,管辖权异议程序的提出时间却相对明确,迟延提出管辖权异议甚至会导致异议权利的丧失(waiver)。其四,适用标准存在一定的相似性,如前所述,早期驳回程序的实现以“显著”为标准,就如何区分早期驳回程序的“显著”,以及管辖权异议程序中的标准,目前尚存在一些不确定性。譬如,仲裁机构于程序早期(如立案过程中)会对仲裁协议进行表面审查(部分机构如SCC甚至也采取“显著”标准,即只有显然缺乏管辖权的案件机构才会拒绝受理),而当案卷移交仲裁庭之后,仲裁庭则会通过自裁管辖权的方式进行更深入的审查。随着双方提交材料数量的增加,有关主体的信息掌握情况也会加深,而内在适用标准也可能会产生变化。考虑到管辖权问题涉及案件是否还可以继续由仲裁解决,且这可对仲裁的后续程序产生根本性影响,故仲裁庭越是在程序早期以管辖权问题驳回仲裁请求和终结案件,其越可能需要遵循更高的标准。相反,随着案件的推进,当仲裁庭对案件全貌有更多了解后,反而可能在处理管辖权异议时持更开放的态度。正因如此,仲裁机构遵循的“初步”审查可能与早期驳回程序中仲裁庭采用的“显著”标准存在一定的相似性。但到了相对后期,管辖权异议程序的适用标准就可能有所下滑。

进一步而言,当事人是否可以先后或同时提出管辖权异议和早期驳回程序也存在厘清空间。虽然2006年ICSID规则和2022年ICSID规则明确早期驳回申请失败不影响管辖权异议的再次提出,但其他仲裁机构却缺乏类似表述。在缺乏实践释明的情况下,参考ICSID模式,考虑到早期驳回程序和管辖权异议程序的区别,本文主张合理的做法应是当仲裁早期驳回程序申请失败时(若早于管辖权异议提出的最后期限),当事人依旧可以提起管辖权异议,因为理论上后者的标准随着程序的继续推移会相对下降。因此,存在未满足早期驳回申请的适用标准,但最终却符合管辖权异议程序的情况。而若管辖权异议在先提出,且遭到了仲裁庭的拒绝,那么当事人将不再具有再次提起早期驳回程序的基础(就管辖权而言)。即便仲裁早期驳回申请的提出时间可以更灵活,但由于它的内在标准更高,从“举重以明轻”的角度来看,早期驳回程序的现实意义也已几乎不存在,因为其已难以得到仲裁庭的认可。

最后,同时申请早期驳回和管辖权异议也难言可行。至少在管辖权层面,同时提出两个程序可能会造成彼此相互影响,不当阻碍程序进展的后果,毕竟两者存在逻辑前提的显著差异。前者通常无须对有关事实进行判断(预设事实为真),而后者则可能需先厘清相关事实。

四、余 论

透过现象看本质,仲裁早期驳回程序的引入在一定程度上揭示了国际仲裁制度的发展趋势。国际仲裁制度的发展趋势呈以下两个维度:一方面,国际仲裁制度仍会朝着不断丰富仲裁程序工具(procedure tool)条款的方向发展。作为一种替代性争议解决程序,仲裁制度的优势往往是相对于诉讼而言的。为了弥补仲裁相对于诉讼的不足(如复杂争议解决受制于仲裁协议的相对性),响应市场的需求,仲裁程序工具条款近年来得到了飞速发展。无论是多份合同在同一个仲裁程序发起、仲裁第三人加入、合并仲裁程序、紧急仲裁员程序,抑或本文探讨的早期驳回程序,它们的创设均充分地反映了这种趋势。这些事例无不表明,国际仲裁制度正在不断吸收并改良诉讼程序的一些做法,从而使得自身具有更强的竞争力。在仲裁程序工具日益丰富的同时,仲裁制度不可避免地变得越发“司法化”(judicialization)。可以预见的是,随着争议解决制度的进一步发展,仲裁的程序工具还将涌现更多的创新和突破。另一方面,国际仲裁制度仍会不断强化效率价值。出于种种原因,仲裁制度曾经引以为傲的效率优势正在遭受严峻挑战。国际商事仲裁制度近年来的发展大有“重述”效率价值的迹象。无论是快速仲裁程序的创设,抑或仲裁早期驳回程序的引入,它们背后均体现了对仲裁效率价值的一贯重视。而这也是衡量国际仲裁制度未来发展趋势的一项判断指标。

不容否认的是,仲裁的“司法化”倾向和仲裁的效率价值可能会产生矛盾。部分仲裁制度的创新,可能在使仲裁制度更好应对复杂纠纷的同时,以牺牲仲裁的效率价值为代价。然而,本文认为这种潜在的矛盾并非不可调和,这取决于具体程序的实际适用。须知以仲裁规则等“软法”(soft law)为载体的相关制度仅仅只是默认的仲裁程序选项,它们是对仲裁实践的一种成文化总结。在意思自治的引导下,类型化国际仲裁最佳实践(best practice)和复杂个案是能够实现相对高效的。以仲裁早期驳回程序为例,倘若它能够得到妥善运用,那么该程序便能够提升仲裁效率(甚至在早期驳回程序申请失败的情况下加速各方和解),切实降低仲裁成本。但倘若适用不当,仲裁早期驳回程序则有可能沦为个案中策略性拖延程序(guerrilla tactics)的工具。而这势必会背离早期驳回程序的设计初衷,进而破坏仲裁的效率价值。这种仲裁程序“双刃剑”效应势必还将继续存在,并动态影响各方对仲裁的评价。

国际仲裁处于高度竞争的网状治理结构。不同的仲裁利益攸关方在这个网络中被串联,它们彼此联动,互相影响。这解释了为何一旦有新的仲裁制度诞生,便可能迅速激起整个仲裁行业的跟进。不排除早期驳回程序会更多地被仲裁机构类型化到仲裁规则中。我国正值仲裁发展的高速阶段,且我国《仲裁法》修订工作也已正式开启。在此背景下,我国业界应加强对仲裁发展趋势的研判,并为仲裁的制度升级确立方向。抛砖引玉,虽然早期驳回程序在我国争议解决制度中缺乏直接的对应项(我国诉讼不同于英美法诉讼),但我国仲裁界从理念、操作,乃至制度设计层面全面认知该程序却仍是相当有必要的。仲裁员在早期驳回程序中扮演着至关重要的角色。欲令早期驳回程序发挥应有的正面效果,仲裁员应当深谙早期驳回程序的原理和内在价值取向,在尊重仲裁正当程序(而非过度担忧)的前提下,更为灵活、高效,且契合功能主义地管理仲裁程序。譬如,在国际仲裁程序中,仲裁庭应就早期驳回程序尽早下达程序令、合理明确证据提交的节点、采取适当的程序管理手段(未必都要开庭审理和/或交叉盘问事实证人)、避免对早期驳回申请的偏见(如预设早期驳回申请难以成立),以及善于运用费用分摊机制等以遏制拖延策略的使用等。

作者简介

王 徽|华东政法大学法学博士研究生,瑞典斯德哥尔摩大学法学硕士研究生,美国加州大学伯克利分校法学硕士研究生,美国盛德律师事务所上海代表处律师。