发布时间: Sat Dec 16 21:55:48 CST 2023

本文原载于由北京仲裁委员会/北京国际仲裁中心编著、中国法制出版社出版《中国商事争议解决年度观察(2023)》,作者:联合能源集团张伟华总法律顾问兼副总裁。1

一、国内外能源形势和纠纷总体情况

(一)俄乌冲突带来保障能源安全和实现气候目标的双重压力

2022年,俄乌冲突给全球能源市场带来巨大影响,在全球范围内加剧了自2021年以来的能源危机,带来了天然气、石油、煤的价格飙升,能源价格在2022年中达到峰值,现有国际能源体系的脆弱性在此次危机中展露无遗。这一危机可能带来各国能源转型的加速,尤其是转向更可持续和安全的能源体系。作为对世界上最大石油和天然气出口国俄罗斯依赖程度最高的欧洲,在本次能源危机中受到的影响最深。欧洲各国决心在能源供应上和俄罗斯脱钩,寻找替代的能源供应途径,以保障未来安全。德国将“100%可再生能源供给、放弃化石燃料”目标日期提前到2035年;英国、法国、芬兰等国纷纷重启了燃煤发电;法国也宣布了将大规模重振核能发电。更多的国家强调油气供应的多元化以及加速能源的结构性改变,并将能源供应安全上升为核心议题和短期政策的优先目标。国际能源署认为,在保障能源安全和实现气候目标的双重压力之下,各国需要坚定不移地加速能源转型,但同时也应当结合更为强有力的长远期政策手段,从而应对能源危机。而对于发展中国家来说,全球能源价格的升高带来了粮食安全和能源消费的压力,更多发展中国家无法获取更为合理价格下的安全和清洁能源。

这场全球能源危机表明了能源转型是一项长期而复杂的系统工程,需要在能源系统的稳定、安全、经济、清洁等各个维度之间进行平衡。俄乌冲突表明,凡是急于削减化石能源产量而新能源并未能补足化石能源的国家均面临较高的经济和地缘政治风险。

由于俄乌冲突进一步促进能源价格升高,能源公司将面临新一轮的暴利税征收,欧盟、英国、印度等已经对油气公司开征暴利税。批评者则认为,暴利税的征收将打乱能源市场自身的平衡,可能带来投资的削减,从而将能源市场供需不平衡进一步推高。

(二)中国能源战略进一步强化“坚持保障安全、有序转型”原则

党的二十大报告指出,“深入推进能源革命,加强煤炭清洁高效利用,加大油气资源勘探开发和增储上产力度,加快规划建设新型能源体系”,进一步明确了“坚持保障安全、有序转型”的能源战略,强调在保障能源安全的前提下有序推进能源绿色低碳转型,加强转型中的风险识别和管控。在加快形成清洁低碳能源可靠供应能力的基础上,逐步对化石能源进行安全可靠替代。我国的能源战略确立为要先立后破、统筹兼顾实现两大任务:确保能源安全和保障供应;实现能源转型和双碳目标。

2022年,能源安全和能源稳定供应被提高到关系国家安全的前所未有的高度,对于碳中和、碳达峰、传统能源和新能源之间的关系认识更加客观务实和全面科学。这种认识在国家能源局《2022年能源工作指导意见》中体现得非常明显:一方面要“保障供应、增强储备”,即统筹国内外能源资源,适应能源市场变化,充分考虑可能面临的风险和极端天气,适度超前布局能源基础设施,加大储备力度,保持合理裕度,化解影响能源安全的各种风险挑战;另一方面要“绿色发展,平稳降碳”,坚持以立为先,通盘谋划,加快发展非化石能源,夯实新能源安全可靠替代基础,加强化石能源清洁高效利用,推动煤炭和新能源优化组合,稳步推进能源绿色低碳发展。

从保障能源安全的要求看,2022年,中国石油天然气实现了“加大油气资源勘探开发和增储上产力度”的要求,油气产销呈现“两增两减”的态势:“两增”即石油天然气储量、产量均有提升。2022年,国家能源局组织召开了提升油气勘探开发力度工作推进会,提出更大力度增加上游投资、大力推动海洋油气勘探开发取得新的突破性进展、推动页岩油气成为战略接续领域、大力推动已探明油气资源高效利用、推动油气科技自主创新,突破油气勘探开发关键技术等措施,2围绕老油田硬稳产、新油田快突破、加大深海油气勘探、页岩油气加快发展、海域快上产等举措,3国内新增石油探明地质储量超过14亿吨,新增天然气探明地质储量超过1.2万亿立方米;原油产量2.05亿吨,回到2亿吨的“安全线”,天然气产量2201亿立方米,同比增长6.07%。“两减”即石油天然气进口量、对外依存度实现下降。2022年国内进口原油50828万吨,原油依存度降至71.2%,同比下降0.9%;进口天然气10925万吨,天然气对外依存度降至40.2%,同比下降9.9%。4

从“保障供应”要求的角度看,俄乌冲突将对中国能源进口格局带来影响,中国需要对俄乌冲突引发的一系列问题进行积极应对:

1.继续坚持能源供应的来源地、进口方式的多元化渠道。中国在2022年从俄罗斯进口的原油比2021年增长8%,达到8625万吨,仅次于沙特的8749万吨。随着欧洲采取措施减少对俄罗斯油气的依赖,中俄的合作关系下中国增加俄罗斯原油进口,中国仍然需要进一步平衡能源保障供应的多渠道,加大与各能源供应方的合作,同时在管道、海运等多种方式之间进行供应的平衡。5

2.应对美国、欧盟等对俄罗斯的制裁和石油限价。中国企业应当谨慎研究美国、欧盟等对俄罗斯制裁和石油限价带来的影响,和俄罗斯的油气贸易需要考虑在传统油气海运贸易项下金融服务、保险和贸易结算的风险控制及替代手段。

3.作为世界上最大的能源消费和进口国,中国一直强调能源安全问题。在俄乌冲突已经深刻改变全球能源贸易市场格局的情况下,在中俄能源合作升级的背景下,不能造成对单一国家能源产生依赖的情况发生。中国政府对此的应对思路是深入推进与重点能源资源国的互利合作,加强与能源生产国、过境国和消费国的协同合作,增强海陆能源运输保障能力,持续巩固西北、东北、西南和海上四大油气进口通道。

从国内能源行业情况总体看,安全有序转型的战略正在积极实施中:

1.非化石能源消费比重继续提高,风电、光伏发电在新增发电中处于主体地位

2022年,全国风电、光伏发电新增装机达到1.25亿千瓦,连续三年突破1亿千瓦,再创历史新高。全年可再生能源新增装机1.52亿千瓦,占全国新增发电装机的76.2%,已成为我国电力新增装机的主体。

2.水电、核电重大工程建设项目有序推进

一大批水电、核电重大工程建设项目在2022年稳步有序推进,全国水电装机容量41350万千瓦,增长5.8%;核电装机容量5553万千瓦,增长4.3%。62022年,水电的发电量占到全国总发电量的14.3%,装机占比约为16.3%,全国已核准及在建核电机组共24台,在建机组装机容量连续多年保持全球第一。

3.氢能被确定为未来国家能源体系的重要组成部分

我国是世界上最大的制氢国,年制氢产量约3300万吨,其中,达到工业氢气质量标准的约1200万吨,在清洁低碳的氢能供给上具有巨大潜力。2022年3月,国家发展和改革委员会发布《氢能产业发展中长期规划(2021—2035年)》,氢能被确定为未来国家能源体系的重要组成部分和用能终端实现绿色低碳转型的重要载体,也是战略性新兴产业和未来产业重点发展方向。7

4.煤电从常规主力电源向基础保障性和系统调节性电源转型

2022年非化石能源装机总量超过煤电装机总量,关于煤电转型,国家能源局对于政协提案《关于“碳中和”目标下煤电产业高质量发展的提案》答复指出,要按需安排一定规模保障电力供应安全的支撑性电源和促进新能源消纳的调节性电源,同时充分发挥煤电、水电、抽水蓄能和新型储能的调节性能力,与风电和太阳能发电协同发展,提高系统消纳清洁能源的水平。

5.储能项目建设有序推进

2022年3月21日,国家发展改革委、国家能源局联合发布《“十四五”新型储能发展实施方案》,提出新型储能是构建新型电力系统的重要技术和基础装备,是实现碳达峰、碳中和目标的重要支撑。根据北极星储能网的不完全统计,全国已备案、签约、开工了35个吉瓦时级储能项目,总规模达到23.392GW/51.084GWh。8

从能源安全国际合作的层面看,中俄天然气东线全线贯通,中国与中东能源合作进一步加强,俄罗斯和中东油气通过人民币结算的安排也在细化中,对外能源合作、供应多元化及结算多元化对于石油对外依存度占71%,天然气对外依存度占42%的我国提供更多能源安全保障,非常重要。欧洲能源版图发生剧烈变化,欧洲各国大量减少对全球第一管道出口国和第二大原油出口国俄罗斯油气的依赖,美国、卡塔尔、尼日利亚、阿尔及利亚、澳大利亚等成为欧洲能源的重要供应替代者,传统的全球能源格局发生了巨大变化。中国应当对俄乌冲突后带来的全球能源格局的变化有更为积极的应对,一方面在中俄“战略合作上不封顶”方针指引下增加对俄罗斯油气供应的接纳;另一方面要做好随之而来的风险控制。

(三)能源纠纷总体观察

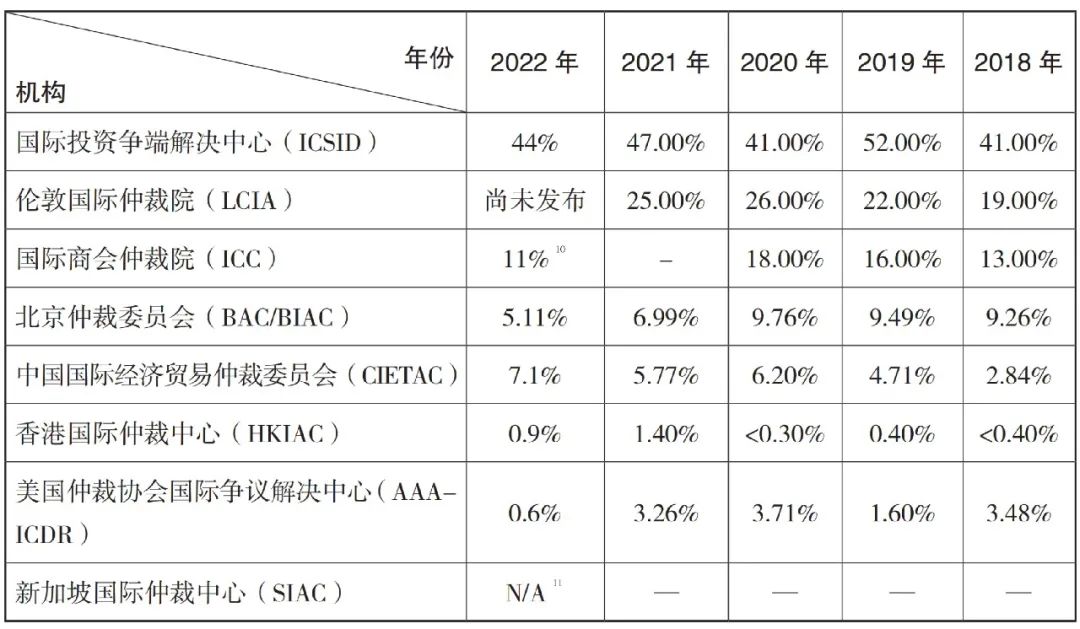

1.能源争议案件在国际仲裁机构新发案件中继续保持较高比例。中国主要的仲裁机构中,能源争议案件在新发案件中所占比例相对较高,但较之国际主要仲裁机构的比例仍然稍低。

图表1 主要国际仲裁机构能源类案件占比汇总9

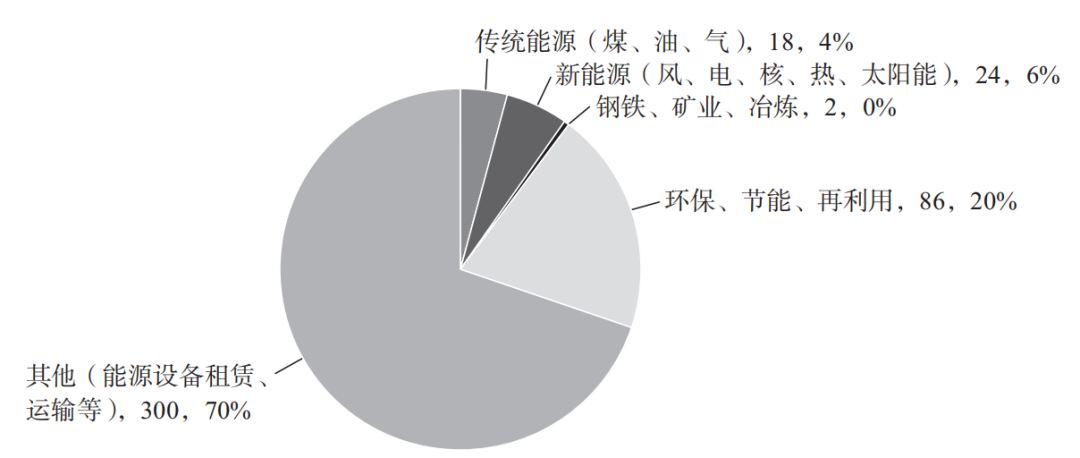

进一步分析北京仲裁委员会/北京国际仲裁中心(BAC/BIAC,以下简称北仲)2022年受理的能源领域案件,北仲2022年受理能源案件数及受理案件标的额如下图:

图表2 北仲2022年能源案件立案数量统计(件数,%)

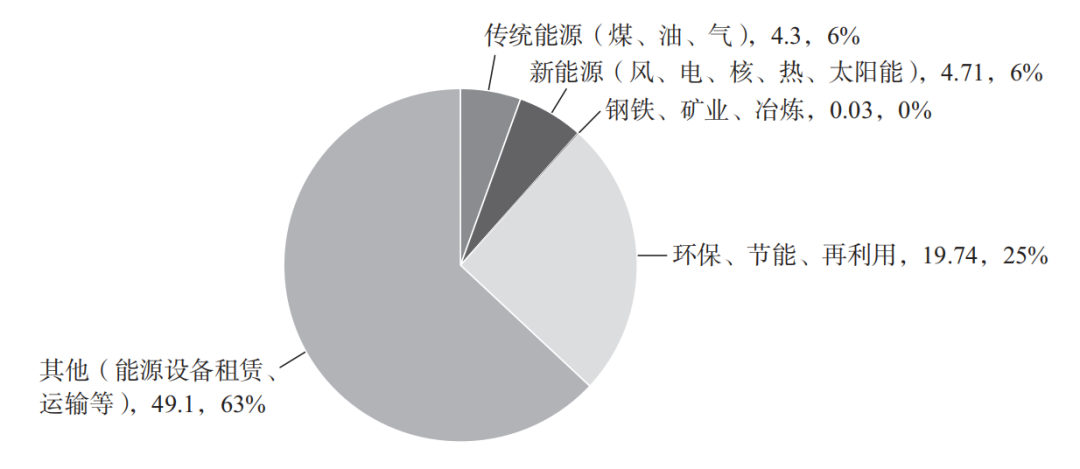

图表3 北仲2022年能源案件标的额统计(亿元,%)

2022年,北仲总共立案能源类案件430件,占案件总量的(8421件)的5.11%,总标的额为77.88亿元。该等案件中,涉及传统能源(煤、油、气)的案件共18件,标的额为4.30亿元;涉及新能源(风、电、核、热、太阳能)的案件共24件,标的额为4.71亿元;涉及钢铁、矿业、冶炼的案件共2件,标的额为303.74万元;涉及环保、节能、再利用的案件共86件,标的额为19.74亿元;其他(能源设备租赁、运输等)类型的案件共300件,累计标的额为49.10亿元。

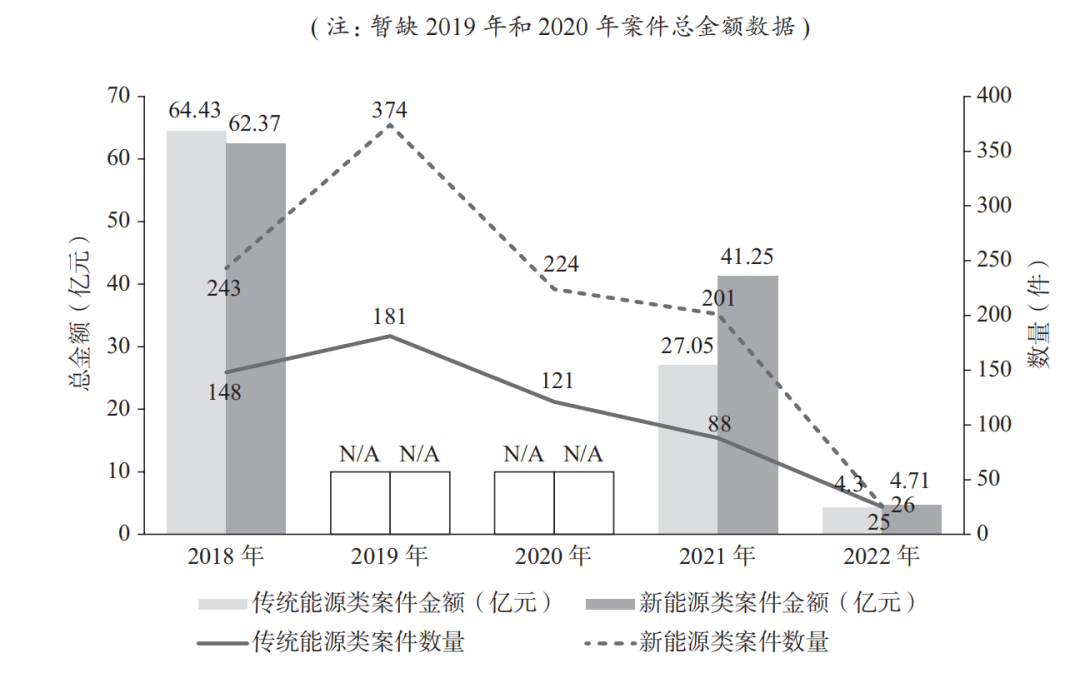

2.新能源争议案件数量及标的额均超过传统能源(煤、油、气)。从北仲2018—2022年的统计数据可见,新能源案件在能源案件中,案件数及总标的上升趋势较为明显,这也从另一个维度体现了我国能源经济的转型。需要注意的是,从披露的案件数额来看,和国际仲裁机构相比,无论是传统能源,还是新能源争议标的额,北仲仲裁能源案件的索赔标的额相对还是较小。12

图表4 近5年来传统能源及新能源案件数量及总标的额对比13

3.能源纠纷中涉碳案件逐年增多,强调司法服务双碳工作。根据最高人民法院的统计数据,自我国签订《巴黎协定》以来,全国各级人民法院一审审结涉碳案件112万件。其中,涉经济社会绿色转型案件1.5万件,占比1.4%;涉产业结构调整案件13万件,占比11.9%;涉能源结构调整案件90万件,占比最大,为80.4%;涉碳市场交易案件600余件,占比0.06%;其他涉碳案件6.9万件,占比6.2%。14另,最高人民法院在五年来审结环境资源案件129.3万件,审结环境公益诉讼案件1.7万件。15

4.能源纠纷解决几个值得关注的动向:第一,由最高人民法院出台,2022年1月开始施行的《最高人民法院关于审理生态环境侵权纠纷案件适用惩罚性赔偿的解释》,明确对于生态环境侵权纠纷案件适用惩罚性赔偿的标准。浮梁县人民检察院诉某化工集团有限公司环境污染民事公益诉讼案是我国首例适用民法典惩罚性赔偿条款的环境污染民事公益诉讼案件,此案中法院判罚倾倒化工废液的公司承担环境污染惩罚性赔偿责任;第二,在最高人民法院发布的典型案例中国农业银行某县支行与福建某化工公司等碳排放配额执行案中,执行法院将被执行人的碳排放配额作为与被执行人存款、现金、有价证券、机动车、房产等财产属性相同的可执行财产,系司法上对碳排放配额财产权的认可;第三,上海、深圳证券交易所加强对上市公司ESG信息披露要求,并对能源化工行业等提出具体披露要求,这为ESG信息披露的纠纷诉讼带来可能的诉由;第四,碳市场交易纠纷、节能纠纷等带来不少新的法律实务问题,近年来的一些案例,提出了交易中心的地位问题、碳市场交易主体资格对合同效力影响问题、招投标和碳交易是否冲突的问题、节能款项计算等;第五,新能源行业的知识产权纠纷较多,最高人民法院在2020年、2021年的知识产权法庭年度报告中,均提到作为新兴行业的新能源是知识产权纠纷的重要来源。

5.中国能源企业的海外纠纷争议继续呈现增多趋势,具有如下特点:第一,中国企业海外因能源并购交易引起的争议案多发:除了以往的中国企业作为买方在能源并购交易后发现问题提起纠纷解决之外,中国企业作为海外能源并购交易买方或卖方均有争议出现,且中国企业开始主动提起争议解决作为能源并购交易确权的一种手段:Republic of Yemen v. Nexen and others;Jin Cheng Mining Company Limited v. AVZ International Pty Ltd.;Republic of Yemen v. Nexen and others;BEC Limited v. A2 and a1;SinSin Europe Solar Asset Limited Partnership and SlnSin Solar Capital Limited Partnership v. SPI China (HK) Limited and SPI Energy Co. Ltd.;BEC LIMITED v. (1) A2 (2) A1。第二,中国企业石油天然气企业的海外纠纷数量较多,从合资合作、产品分成合同、联合作业协议、液化天然气供应合同到涉及油气贸易、储罐存储等商业合同均有纠纷争议的出现:LIMETREE BAY TERMINALS, LLC v. UNIPEC AMERICA, INC.,Servicios Integrados Pañaturi v. Empresa Publica de Hidrocarburos del Ecuador EP Petroecuador。第三,中国企业新能源海外纠纷多发,主要集中在新能源项目建设、供货、技术侵权等领域,且中资企业之间涉及新能源的争议也有通过境外法院或仲裁机构进行争议解决:Totalenergies Renewables USA LLC v. Trina Solar (U.S.) Inc., et al.;Sterling and Wilson International FZE v. Jinkosolar;MU Ionic v. CATL & Opel;VARTA Microbattery GmbH v. Guangdong Mic-Power New Energy Co., Ltd.;Ningde Amperex Technology Ltd. v. Mainland Zhuhai Guanyu Battery Co., Ltd. & Zhuhai Cosmx Battery Co., Ltd.。第四,能源投资仲裁在境内境外均有案例,2022年中资企业在ICSID提起了两起能源领域的投资仲裁:中资企业根据东盟—中国投资保护协定在2022年对越南提起了相关投资仲裁,正泰集团旗下荷兰企业Astronergy Solar Netherlands根据能源宪章条约向保加利亚提起投资仲裁,亚化诉中国政府的投资仲裁仲裁庭也作出了裁决:Power China HuaDong Engineering Corporation and China Railway 18th Bureau Group Company Ltd. v. Socialist Republic of Vietnam;AsiaPhos Limited and Norwest Chemicals Pte Limited v. People’s Republic of China16;Astronergy Solar Netherlands B.V. v. Republic of Bulgaria17。第五,在中国企业的境外能源仲裁案及外国能源企业诉中国的投资仲裁案中,均有第三方纠纷融资机构出现的案例。18第六,中国企业的海外能源仲裁、纠纷主要以境外仲裁机构仲裁及英美法院诉讼解决为主,中国仲裁机构在跨境能源争议解决方面发挥主导作用尚需时日,需要在国际能源专家仲裁员数量、案例和经验积累、适用于能源国际商事仲裁的规则等方面进行提升。

二、法律法规及政策的重要变化

(一)能源领域法律法规政策总体情况

2022年,能源方面的立法计划,是加快能源法和矿产资源法修订出台,能源法草案、矿产资源法修订草案提请全国人大常委会审议。国务院2022年立法工作计划中,包括制定生态保护补偿条例、碳排放权交易管理暂行条例,修订放射性同位素与射线装置安全和防护条例等重要内容。

2022年,能源领域的法律法规政策制定有两条主线:一条是在2021年9月中共中央、国务院发布的《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》和2021年10月份国务院发布的《2030年前碳达峰行动方案》两份纲领性文件指引下,在“1+N”政策体系中的“1”这个顶层设计框架内,陆续出台能源领域碳达峰碳中和的体系规划、行业中长期规划、实施方案和政策措施;另一条是按照2022年4月10日中共中央、国务院发布的《中共中央、国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》的要求,构建全国统一能源市场,推动能源领域市场化改革、持续推进“放管服”改革、优化能源领域营商环境,推动能源基础设施互联互通和公平开放,加快建设统一公共资源交易平台,完善资质信用监管,试行统一规范的行业标准、交易监管机制,破除制约市场竞争的各类障碍和隐形壁垒。

围绕上述两条主线,国家发展改革委、国家能源局等出台了一系列关系能源领域全局性中长期发展的重要政策文件:

1.《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》中提出了“统筹推进”“有序转型”,强调“处理好转型各阶段不同能源品种之间的互补、协调、替代关系,推动煤炭和新能源优化组合”,要求在加快形成清洁低碳能源可靠供应能力基础上,逐步对化石能源进行安全可靠替代。

2. 《“十四五”现代能源体系规划》中值得关注的提法是将“保障安全”放在基本原则的最优先位置,将“增强能源供应链稳定性和安全性”进行着重强调,提出强化底线思维,增强油气供应能力,做好煤制油气等安全战略技术储备,加强煤炭安全托底保障,发挥煤电支撑性调节性作用,提升天然气储备和调节能力,确保能源重要基础设施的安全管理。

3. 《“十四五”可再生能源发展规划》围绕2025年非化石能源消费比重达到20%左右的要求,设置了“十四五”期间可再生能源增量在一次能源消费增量中的占比超过50%,发电量增量在全社会用电量增量占比超过50%的目标,实现可再生能源大规模、高比例、市场化和高质量的发展特征。

4.《建立健全碳达峰碳中和标准计量体系实施方案》提出碳达峰碳中和标准计量体系三步走方案,到2025年,碳达峰碳中和标准计量体系基本建立,到2030年,碳达峰碳中和标准计量体系更加健全;到2060年碳中和标准计量体系全面建成,服务经济社会发展全面绿色转型,有力支撑碳中和目标实现。

5. 《能源碳达峰碳中和标准化提升行动计划》提出到2030年,建立起结构优化、先进合理的能源标准体系,能源标准与技术创新和产业转型紧密协同发展,能源标准化有力支撑和保障能源领域碳达峰、碳中和。

(二)新能源

2022年,新能源行业的法律法规政策,以对新能源产业的鼓励发展和规范合规为主线。

2022年5月14日,《国务院办公厅转发国家发展改革委、国家能源局关于促进新时代新能源高质量发展实施方案的通知》,将《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》公开发布,该方案为新能源的发展提供了长期的政策指导。方案提出,实现到2030年风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上的目标,需要加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系,主要从如下几个方面着手:创新新能源开发利用模式,加快构建适应新能源占比逐渐提高的新型电力系统,深化新能源领域“放管服”改革,支持引导新能源产业健康有序发展,保障新能源发展合理空间需求,充分发挥新能源的生态环境保护效益,完善支持新能源发展的财政金融政策。

2022年3月16日,发展改革委、外交部、生态环境部和商务部四部委联合发布《国家发展改革委等部门关于推进共建“一带一路”绿色发展的意见》,要求中国企业推进在“一带一路”的绿色基建、绿色能源、绿色交通、绿色金融合作,实现到2030年,共建“一带一路”绿色发展理念更加深入人心,绿色发展伙伴关系更加紧密,“走出去”企业绿色发展能力显著增强,境外项目环境风险防控体系更加完善,共建“一带一路”绿色发展格局基本形成。

2022年3月,国家发展改革委、财政部、国家能源局联合下发《关于开展可再生能源发电补贴自查工作的通知》,要求通过企业自查、现场检查、重点督查相结合的方式,进一步摸清可再生能源发电补贴底数,严厉打击可再生能源发电骗补等行为。

2022年5月20日,水利部发布的《水利部关于加强河湖水域岸线空间管控的指导意见》中,提出对新能源项目建设选址的限制,要求光伏电站、风力发电等项目不得在河道、湖泊、水库内建设。在湖泊周边、水库库汊建设光伏、风电项目的,要科学论证,严格管控,不得布设在具有防洪、供水功能和水生态、水环境保护需求的区域,不得妨碍行洪通畅,不得危害水库大坝和堤防等水利工程设施安全,不得影响河势稳定和航运安全。这一用地政策将对新能源项目选址带来一定的限制。

2022年6月15日,自然资源部、国家林业和草原局、国家能源局联合印发《关于支持光伏发电产业发展规范用地用林用草管理有关工作的通知》(征求意见稿),对新能源企业用地的合规性提出了更为严格的要求。

(三)石油天然气

石油天然气领域的法律法规政策,着重强调提升油气勘探开发力度以及油气管网公平接入、完善价格机制等内容。

2022年7月4日,自然资源部发布对十三届全国人大五次会议第0927号建议的答复,提出油气勘查开采改革取得积极成效,在陆域初步形成油气勘查开采的竞争局面,有力促进中石油、中石化、中海油等加大勘查开采投入,近年来勘查开采投资达历史高位。192022年,国内原油产量重回2亿吨,天然气产量超过2170亿立方米。20

2022年5月20日,国家发展改革委印发《关于完善进口液化天然气接收站气化服务定价机制的指导意见》,指导各地进一步完善气化服务定价机制,规范定价行为,合理制定价格水平。

(四)煤炭行业

煤炭领域的法律法规政策,主要强调合理控制煤炭消费增长,抓好煤炭清洁高效利用,合理建设先进煤电,完善煤炭市场价格形成机制。

2022年1月10日,国家能源局公布《能源领域深化“放管服”改革优化营商环境实施意见》,提出支持煤炭、油气等企业利用现有资源建设光伏等清洁能源发电项目,推动天然气发电与可再生能源融合发展项目落地,促进化石能源与可再生能源协同发展。

2022年2月24日,国家发展改革委印发《关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知》,提出在煤炭价格显著上涨或者有可能显著上涨以及出现过度下跌时,采取措施引导价格回归合理区间,引导煤、电价格主要通过中长期交易形成。

(五)电力行业

电力领域的法律法规政策,主要针对统一市场体系、交易规则、打破市场壁垒和提升对新能源消纳能力等方面。

2022年1月18日,国家发展改革委和国家能源局发布《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》,提出到2025年全国统一电力市场体系初步建成,国家市场与区域市场协同运行,电力中长期、现货、辅助服务市场一体化设计、联合运营,跨省跨区资源市场化配置和绿色电力交易规模显著提高,有利于新能源、储能等发展的市场交易和价格机制初步形成和到2030年,全国统一电力市场体系基本建成的目标。

(六)司法进一步强调助力能源转型

最高人民法院在2021年发布《关于新时代加强和创新环境资源审判工作为建设人与自然和谐共生的现代化提供司法服务和保障的意见》《最高人民法院关于生态环境侵权案件适用禁止令保全措施的若干规定》《最高人民法院关于审理生态环境侵权纠纷案件适用惩罚性赔偿的解释》一系列助力能源转型的基础上,又发布了《最高人民法院关于完整准确全面贯彻新发展理念 为积极稳妥推进碳达峰碳中和提供司法服务的意见》(以下简称《推进碳达峰碳中和提供司法服务的意见》),21提出依法服务经济社会发展全面绿色转型。

对于如何应对能源转型过程中出现的新类型纠纷争议解决,最高人民法院在《推进碳达峰碳中和提供司法服务的意见》里专门提到要着力提升专业化审判能力,加强对民法典绿色原则,新类型生态资源权益保护、担保融资等重大、前沿性基础理论研究,准确把握产业结构调整、能源体系建设、减污降碳协同、应对气候变化等相关纠纷案件特点和审理思路。加快具有跨部门法学理论,能够综合运用财政、金融和环境工程等基础知识,具有全球视野,通晓国际规则的碳达峰碳中和复合型审判人才储备。探索建立与域外涉碳案例交换分享机制、法律适用交流机制,加快涉碳案件审判经验积累。

三、典型案例

【案例1】某煤层气有限责任公司(以下简称某煤层气公司)与某能源(百慕大)有限公司(以下简称某能源公司)等案外人执行异议之一审民事判决书22

【基本案情】

2016年12月14日,朝阳区法院针对河南某总机泵业有限公司(以下简称某泵业公司)诉某能源公司买卖合同纠纷一案作出判决,判决某能源公司于判决生效后十日内支付某泵业公司货款5704829元。后某泵业公司申请强制执行,朝阳法院作出执行裁定,查封了山西省寿阳县某公司的68台抽油机。某煤层气公司认为,其对被查封的68台设备享有所有权,故向某泵业公司及某能源公司提起诉讼。某煤层气公司认为:一、某煤层气公司基于与某能源公司的合同约定对设备享有所有权。2002年某煤层气公司与某公司签订《合作开采中华人民共和国山西省××地区煤层气资源产品分成合同》(以下简称分成合同),后经五次修改协议和两次补充协议,分成合同主体变更为某煤层气公司与某能源公司。2015年后,某能源公司在分成合同尚未履行完毕的情况下擅自撤出井场,构成根本违约,分成合同无法履行。在合同正常履行完毕的情况下,合同区井场内的生产设备的所有权应归属于某煤层气公司。某能源公司的根本违约导致合同解除后,合同约定的预期状态无法实现。因此,分成合同约定的资产所有权条款的适用被提前触发,某能源公司遗留在合同区井场的设备所有权属于某煤层气公司。二、某煤层气公司基于法律规定对被查封的68台设备享有所有权。某能源公司根本违约,某煤层气公司已通知某能源公司解除了分成合同。被查封的机器设备是专门用于分成合同的勘探、开采作业的抽油机设备,具有用途特定、难以拆除的特征。某煤层气公司有权对上述设备进行接管、使用,以上述抽油机设备作为某能源公司对其赔偿责任的履行。三、某煤层气公司基于对设备合法占有的事实对被查封的68台设备享有所有权。被查封的68台抽油机设备是某能源公司基于对分成合同义务的履行购置的,并且已交付分成合同的合同区井场使用。某煤层气公司对上述设备进行接管,继续使用上述设备,实际形成对被查封的68台抽油机设备合法的占有、控制。

某泵业公司答辩称:一、某煤层气公司不能证明涉案的68台抽油机属于按照工作计划和预算所购置、安装和建造的资产,故不能适用分成合同关于资产所有权归属的约定。二、分成合同仅赋予合同双方终止合同的权利,并没有赋予合同双方终止合同后处置合作中资产的权利。三、某煤层气公司擅自占有、使用涉案的抽油机设备的行为是违法占有行为。四、某煤层气公司对涉案设备违法占有,不能作为对该设备享有所有权的依据。

【争议焦点】

某煤层气公司是否可以依据分成合同下的合同权利对案涉被采取查封措施的68台抽油机享有排除执行的权利。

【裁判观点】

朝阳法院认为,根据某泵业公司诉某能源公司生效判决及各方当事人的陈述,某能源公司自某泵业公司采购包括案涉68台抽油机在内的设备,某泵业公司已向某能源公司交付设备,某能源公司已取得包括抽油机在内设备的所有权。某煤层气公司主张与某能源公司具有合同关系,并主张根据分成合同应在合同解除后对抽油机享有所有权,但该主张系基于合同关系的债权请求权,相较某泵业公司对某能源公司的债权,并不具有优先性,不能对抗已经采取的执行措施。某煤层气公司对执行标的不享有足以排除强制执行的民事权益,故对某煤层气公司的请求不予支持。

【纠纷观察】

1.该纠纷是产品分成合同中合同者资产所有权归属的一个重要问题。根据产品分成合同的国际油气惯例,某能源公司作为分成合同的合同者,其因为石油作业而获取的设备、资产属于国家公司(本案中为某煤层气公司)。不同的分成合同下对于该等设备、资产归属于国家公司的时点不同:一种模式分成合同约定在设备一旦购买后,所有权即属于国家公司;另一种模式分成合同约定在设备所对应的成本按照分成合同从事石油作业而得到回收后,所有权方属于国家公司。某煤层气公司与某能源公司签署的分成合同系上述第二种合同模式。这种分成合同下石油作业资产所有权归属的特殊规定,系资源国政府对其国家公司的一种保护。

2.根据某煤层气公司与某能源公司所签署的分成合同第8.3.3条的约定:“作业者负责采办装置、设备和供应品,签订与煤层气作业有关的承包合同和服务合同。”第17.1条约定:“合同区内各煤层气田按照工作计划和预算所购置、安装和建造的全部资产,从合同者在该煤层气田开发期内所实际发生的所有开发费用及其合同利息全部回收完毕之日起,或该煤层气田生产期期满而开发费用未回收完毕则从生产期期满之日起,其所有权应属于某煤层气公司。”因此,本案关键在于,应当分辨:(1)该案涉68台抽油机是否系按照石油作业预算及计划购买而形成的分成合同下的资产;(2)该等资产在所涉煤层气田开发期所实际发生的开发费用及合同利息是否回收完毕;(3)该等资产在所涉煤层气田生产期是否已经届满;(4)在合同提前终止情况下,设备所有权归属应如何考量。

3.朝阳法院直接采用某煤层气公司与某能源公司之间系合同之间的债权请求权,与某泵业公司对某能源公司之间的债权不具有优先性,不能对抗已经采取的执行措施的分析,并未阐明分成合同项下对国家公司对用于石油作业资产的特定保护以及分成合同中对于所有权归属时点的规定,稍显不足。23

【案例2】吉林某协合风力发电有限公司(以下简称某发电公司)、江苏某重工科技有限公司(以下简称某重工科技公司)买卖合同纠纷民事二审民事判决书24

【基本案情】

某发电公司与某重工科技公司先后签订了《吉林镇赉风险项目(28.5MW)风力发电机组采购合同》和《吉林镇赉风险项目(21MW)风力发电机组采购合同》(以下简称《发电机组采购合同》),第一份合同质保期为30个月,第二份合同质保期为24个月。前述两份《发电机组采购合同》签订后,2007年12月、2008年8月至11月,33套发电机组陆续交付完毕。后某发电公司发现风机设备质量问题,提起诉讼。提出某重工科技公司应当承担质量问题,并进行赔偿,主要诉求如下:案涉合同、技术规范书以及国家、行业相关标准等明确约定和规定了风机设备主要部件设计寿命20年,在20年寿命期间内不必更换,某重工科技公司应当承担问题产品的质量责任,不受质保期限制,仅让生产厂家就齿轮箱、发电机等风机主要部件承担2年左右的质量保证责任,将造成行业秩序混乱,影响电力及新能源行业的健康发展。不应以质保期为节点,应对质保期后风力发电机组存在的维修更换费用及因风机质量问题发生的发电量损失进行支持。某重工科技公司认为:某发电公司“将设计寿命与质保期混淆、认为质量责任不受质保期限制”的观点错误,不应支持。某重工科技公司已经在质保期内交付了设备,预验收已经通过、质保期已起算且已届满,而某发电公司并未在质保期内提出异议,因此,应当认定为某重工科技公司交付的设备符合合同约定、也满足各项技术标准的要求,在质保期内不存在质量问题。案涉发电机组质量问题不能成立,其更换维修损失不应由某重工科技公司承担。案涉设备不存在质量问题,且质保期已于2011年5月22日届满,故发电量损失不应由某重工科技公司承担。

【争议焦点】

1.案涉发电机组质量是否符合合同约定,由此产生的损失应如何承担;2.案涉发电机组质保期如何认定,因发电机组质量问题导致的损失应否受质保期的限制;3.因发电机组质量问题导致的发电量损失如何认定,责任如何承担。

【裁判观点】

1.关于案涉发电机组质量是否符合合同约定以及由此产生的损失承担问题,法院认为,案涉《发电机组采购合同》附件《技术规范书》第1.1约定:“风电机组设计寿命20年,其中主要部件(风轮、发电机、齿轮箱、主轴、机舱、主机塔架)在设计寿命期间不必更换。”根据中国电力企业联合会司法鉴定中心(北京)出具的《风力发电机组故障原因司法鉴定意见书》鉴定意见,结合某重工科技公司员工向某发电公司工作人员发送的《叶片折断分析报告》,能够认定案涉发电机组的主要部件叶片存在质量问题,不符合满足产品正常安全运行和长期使用的合同约定标准。一审法院据此判令某重工科技公司承担因叶片质量问题产生的维修更换费用,有事实和合同依据,并无不当。

2.关于质保期如何认定以及因发电机组质量问题导致的损失应否受质保期限制问题,法院认为,根据合同约定及举证规则,酌定以能够认定的发电机组实际运转时间作为本案质保期起算时间,并对各发电机组均以27.5个月为质保期,符合案件实际,并无不当。因案涉叶片存在设计生产质量问题而导致的全部有关叶片更换安装及维修费用,不应受质保期的限制。至于发电机组其他设备,因现有证据不能认定其存在根本质量问题或设计缺陷,故其故障导致的损失认定及责任承担应受质保期的限制。

3.关于发电机组质量问题导致的发电量损失如何承担问题,法院认为,案涉《发电机组采购合同》1.12约定,质量保证期内,卖方某重工科技公司保证合同设备的正常稳定运行并负责排除合同设备的任何缺陷。故此,质保期内因发电机组质量问题产生的发电量损失,属于案涉买卖合同中某发电公司履约后可以获得的可得利益损失,不超过某发电公司一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失范围,应予支持。风力发电机组的发电量受发电机组性能配置、限电指标、产能设置、维护措施是否得当等诸多因素的影响。某发电公司主张质保期外的电量损失属于可得利益损失,应举证证明该电量损失系因某重工科技公司生产的叶片存在质量问题所致,以及能否排除叶片质量以外的原因。风力发电机组的发电量受发电机组性能配置、限电指标、产能设置、维护措施是否得当等诸多因素的影响,而根据本案现有证据,尚难以认定质保期外因叶片质量问题导致的发电量损失。一审法院依据案涉《发电机组采购合同》关于质保期的规定,采用上海某检测技术有限公司出具的《鉴定意见书》中核准的数据,判令某重工科技公司赔偿质保期内的发电量损失,结论并无明显不当。故对某发电公司此项上诉请求,不予支持。

【纠纷观察】

1.近年来,光伏、风能等新能源项目关于设备质量、发电量损失索赔等类型纠纷频发,其中发电量损失索赔的很大部分原因来自光伏组件、风机等设备质量问题而引发。但由于影响新能源发电量损失的因素较多,如风量、风速、现场的运行维护的水平等,如何认定发电量损失与设备质量问题相关,需要对各种因素进行考量。很多案件引入了鉴定机构和行业专家对设备质量、发电量损失等问题提供鉴定意见,鉴定机构的选用、资质、程序等,也是新能源项目争议各方所关注的焦点问题。

2.对于新能源项目设备的设计寿命和质保期的问题,最高院的立场是合同中关于设备的设计寿命的陈述和质保期并无必然联系。除非供应的设备存在根本质量问题或设计缺陷,否则对于设备的更换、维修及相关的损失赔偿,均需考虑质保期的限制,设备供应商或者承包商对于设备的设计寿命的表述并不意味着需要在设计寿命期间内一概承担责任。

3.最高院对于发电量损失赔偿的立场,还是将发电量损失视为可得利益的损失。对于可得利益的计算问题,因为设备质量而造成的发电量损失,如果在设备的质保期内,该等损失视为可得利益的损失,归为设备供应商或承包商订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失范围;如果设备质量造成了发电量损失,对于超过设备质保期的发电量损失设备供应商或承包商是否应当承担,则需要受损一方举证证明超过设备质保期电量损失系因设备供应商或承包商所提供的设备存在质量问题所致且能排除设备质量以外的原因。

【案例3】A公司诉B公司售电服务费利润分成仲裁案25

【基本案情】

申请人A公司与被申请人B公司签署售电服务费代理合同(以下简称服务费合同),约定被申请人授权申请人为其售电业务代理商,并支付申请人代理用户所产生售电服务费的65%作为分成。服务费合同签署后,申请人向被申请人提供了8家公司作为其代理用户,双方签署了代理合同备案表。履行服务费合同过程中,双方对于2021年1月至10月售电服务费计算金额产生争议。对于计算售电服务费的方式双方无异议,认可售电服务费=售电收入-购电成本。对于申请人代理的8家用户,双方对售电侧收入没有不同意见,差异在于如何计算2021年1月至10月的购电成本。申请人认为,购电成本应当以被申请人的电厂平均购电价作为基础进行计算。被申请人认为,应当使用2021年1月至10月售电公司与发电企业之间达成交易的合同价格作为基础进行计算。不同计算方式下得出的售电服务费差异巨大,原因来自被申请人所代理的全部17家用户中,来自××地区的购电成本较低用户使用的电量多,而申请人的代理的8家用户使用的电量主要产生在购电成本较高的地区,因此如使用17家用户加权平均电价来计算申请人的利润分成,和被申请人主张的使用2021年1月至10月售电公司与发电企业之间达成交易的合同价格作为基础进行计算,存在显著差异。

【争议焦点】

在电网公司不提供售电服务费明细的情况下,应当如何计算售电服务费?

【裁判观点】

仲裁庭认为,根据服务费合同第1条第3款“甲方(指被申请人)支付乙方(指申请人)代理用户所产生售电服务费(售电公司所获利润)的65%作为乙方分成,乙方需提供其代理用户的电费结算单作为结算依据”之规定,被申请人向申请人支付的售电服务费应来自申请人代理的8家用户,且申请人需提交相关电费结算单作为结算依据。在2021年1月至10月电网公司在发给电力用户的电费结算单不再载明各用户应缴纳售电服务费具体金额后,申请人主张被申请人应当按照被申请人代理的17家用户加权平均电价作为计算被申请人利润并无明确的合同依据。关于被申请人主张以2021年1月至10月售电公司与发电企业之间达成交易的合同价格来直接计算被申请人的购电成本,仲裁庭认为,售电公司与发电企业之间的合同价格是否应直接拘束申请人所代理电力用户从而进行售电服务费计算,服务费合同亦中无明确依据。考虑服务费合同对于售电服务费计算并未明确,仲裁庭认为,计算被申请人平均购电价格更为合理的方式是参照北京电力交易中心公布的2021年首都地区发电侧平均成交价格,在被申请人以与电厂约定的购电价格计算出申请人2021年1月至10月应得售电利润X元及申请人以被申请人代理的17家用户加权平均电价计算被申请人的购电成本计算出的2021年1月至10月应得售电利润Y元之间,酌情裁定被申请人应向申请人支付2021年1月至10月售电服务利润分成为被申请人在该期间所获利润的Z%。

【纠纷观察】

1.作为电力市场改革的产物,售电公司成为电力市场交易中非常活跃的主体。在售电服务费分成中,对于售电公司的地位问题需要明确。如果售电公司系从电厂统一购电,再卖给下游用户,则此时售电公司在计算售电服务费分成过程中,不能将其购买的电厂价格直接传导作计算购电成本,用其购买的电厂价格的加权平均价进行售电公司购电成本更为合理;如果售电公司仅仅作为传导上游电厂和下游用户价格的中介代理地位,那么用约定电厂价格进行售电公司成本计算则更为合理。

2.在售电服务费分成合同约定分成机制的情况下,要尽量将售电公司的利润计算进行明确定义。本案中申请人与被申请人之所以产生争议,就是在服务费合同中仅仅依赖电网电费结算单上所显示的售电服务费来进行分成计算。当电网因政策改变而不再在电费结算单上显示售电服务费而服务费合同中又没有其他可依赖的明确计算方式时,争议将不可避免地发生。这提醒我们,在合约中尽量对逻辑上可能发生的情况进行约定,能较为有效地避免争议的发生。

3.售电公司面临复杂的电力交易规则、电力市场日益成熟、多元售电主体、竞争性增大、留住零售用户压力等多种因素影响,售电业务可能会出现盈利或者亏损的情况,售电公司的角色不能仅仅扮演赚取电力差价的中间商,而是需要应对电力市场改革的需要,成为真正能为客户提供专业服务、贡献价值的电力市场风险管理者角色。

【案例4】某天然气有限公司(以下称某天然气公司)、某市公共交通集团有限公司(以下称公交公司)合同纠纷民事二审民事纠纷26

【基本案情】

公交公司与某天然气公司于2021年7月20日签订一年期《公交车车用天然气(LNG)供气协议书》(以下称供气协议),其中对于天然气(LNG)公交车供气价格作如下约定:供气价格为固定价格5.58元/公斤,另设冬季价格调整机制,挂钩深圳大鹏挂牌价格。以深圳大鹏液化天然气销售有限公司微信官方账号公布的当期挂牌价格为参考,挂牌价格参考基数为4700元/吨。当深圳大鹏挂牌价格达到4700元/吨,挂牌价格每上调100元/吨,甲方供气价格跟随上调0.1元/公斤,供气价格于次日零时作出对应调整,甲方供气价格最高可上调0.4元/公斤。供气协议签署后,某天然气公司提出2021年7月LNG价格开始上涨,当时其上涨幅度较小,其后上涨幅度远远超出了某天然气公司的预期。2021年年底至今,国际政治环境动荡和俄乌冲突致使国际国内LNG价格暴涨,且无法预测价格平复期。因此,如果按照供气协议的价格继续履行违反公平、等价原则。根据深圳大鹏气价表记录,从2021年8月开始LNG仅采购价已高出供气协议约定的5.58元/公斤,之后LNG的价格持续上涨至7.95元/公斤,直至12月才有所下降至6.75元/公斤,但2022年3月初LNG价格又上涨至9.3元/公斤。某天然气公司采购LNG后向公交公司供气,在此基础上还需加上某天然气公司的运营成本。此时若依旧按照协议约定以少于6元/公斤的固定价继续履行协议,对某天然气公司明显不公平;非某天然气公司过错造成公交公司价差损失,按照协议约定,某天然气公司无须赔偿公交公司的损失。签订协议后LNG价格的异常、持续、长时间的上涨,是历年来没有出现过的。《供气协议》第8.3条约定,本合同所称“不可抗力”包括国内外LNG贸易价格失衡、社会事件如战争(不论是否宣战);第8.2条约定,因不可抗力事件,导致本协议延迟履行或未能履行,延迟(未能)履行协议方,应立即将该事件通知本协议另一方。由此造成的损失由损失方各自承担。从2021年8月9日起,某天然气公司发函给公交公司拟计划于2021年8月13日起暂不按协议约定价格供应,采取函报价方式执行收费。但公交公司均复函表示要按《供气协议》约定价格执行。某天然气公司在没有与公交公司协商一致的前提下自行将双方所约定的加气价格提高,总共对公交公司在2021年8月13日起至2021年12月24日期间1255230.08公斤加气量在充值加气卡上多扣了2128273.26元。公交公司诉至法院要求继续履行合同,并退还多扣气款。

【争议焦点】

1.俄乌冲突等国际形势引起的能源危机,导致国际国内LNG价格暴涨是属于商业风险还是属于不可抗力;2.某天然气公司曾提出反诉希望解除合同,后考虑长期合作关系撤回反诉;如果反诉未撤回,某天然气公司要求解除合同是否有法律依据。

【裁判观点】

《供气协议》是双方当事人的真实意思表示,且不违反法律、行政法规的强制性规定,应属合法有效,双方应遵照履行。根据深圳大鹏2020年和2021年LNG报价走势图显示,2021年4月以来的LNG报价就开始持续上涨,且比2020年相应时间段的LNG报价均要高。此外,双方于2021年7月20日签约前,深圳大鹏2021年7月13日挂牌价已报至4900元/吨,超出了协议书中冬季价格调整的价格起点,某天然气公司作为天然气的供应商,应当对这个事实有充分了解,在这样的条件下,某天然气公司还是决定与公交公司签订了《供气协议》,故之后天然气的上涨不属于《供气协议》约定中的“本合同签订日之后出现的不可抗力情形”。某天然气公司关于“2021年7月开始国内外价格开始持续异常上涨,其涨幅过大,完全超出某天然气公司的正常预期,属于协议约定的‘国内外LNG贸易价格失衡’不可抗力情形”的辩称,法院不予采纳。货物价格波动属于商业风险,在双方就合同条款的变更未能协商一致的情况下,某天然气公司应按照涉案的约定内容继续履行,并无不当。某天然气公司违反合同约定,应当退还多收的2128273.26元给公交公司。

【纠纷观察】

1.本案系2021年全球能源危机发生后,因俄乌冲突而导致能源供应进一步紧张而导致能源价格跳涨而引发的天然气供应纠纷。这一纠纷体现了全球能源市场受俄乌冲突影响的广泛性、能源系统的脆弱性,更多的商事纠纷将在俄乌冲突持续中暴露出来。

2.和普通法没有法定的不可抗力概念不同,中国法下的不可抗力除开是法定免责事由外,合约双方可以在协议中增加、排除不可抗力事项。《供气协议》中不可抗力条款中明确将“国内外LNG贸易价格失衡”作为不可抗力免责情形,那么可以理解为供需双方在签约时已经有意将部分市场价格变动风险排除出正常商业风险之外。但由于合约双方未能明确“国内外LNG贸易价格失衡”的具体情况、衡量标准、引发原因和影响范围等细节问题,使得这一约定的不可抗力情形无法明晰、直接地适用到所发生的事实,从而没有发挥出独立的作用,法院仍然认定买卖价格倒挂属于合理的商业风险范畴。当然,有些遗憾的是,法院在判决书中,并未对于《供气协议》中不可抗力所约定的“国内外LNG贸易价格失衡”进行一个更为深入的分析。27

3.某天然气公司曾经提出解除合同的反诉请求。某天然气公司一直主张继续履行合同违反公平、等价原则,其曾经提出的解除合同的反诉请求依据可援引情势变更。《民法典》第533条第1款规定,合同成立后,合同的基础条件发生了当事人在订立合同时无法预见的、不属于商业风险的重大变化,继续履行合同对于当事人一方明显不公平的,受不利影响的当事人可以与对方重新协商;在合理期限内协商不成的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构变更或者解除合同。当然,能否成功以情势变更为由主张解除合同,最关键的仍然绕不过订立合同时某天然气公司是否可以预见、LNG价格暴涨是否属于商业风险这一核心问题。在2009年最高人民法院印发《关于当前形势下审理民商事合同纠纷案件若干问题的指导意见》的通知中,就能源相关商业合约下的主张情势变更提出了谨慎适用的意见:“人民法院应当依法把握情势变更原则的适用条件,严格审查当事人提出的‘无法预见’的主张,对于涉及石油、焦炭、有色金属等市场属性活泼、长期以来价格波动较大的大宗商品标的物以及股票、期货等风险投资型金融产品标的物的合同,更要慎重适用情势变更原则。”近年来的司法实践中,在(2022)辽01民终438号一案中,法院认为“在合同缔约后,由于发改委、中石油相关燃气构成发生变化,进行了调整,进而导致大唐公司、奥德公司双方订立合同的履行基础发生变化”,“如果仍按《供用气合同》约定中石油或国家发改委门站非居民用气价格1.88元/Nm3时,燃气价格加0.12元,为2元/Nm3履行,奥德燃气属于‘高进低出’,出现亏损,显然不符合其订立合同的真实意思和目的,亦显失公平”,为天然气买卖合同在何种情势下适用变更提供了可资分析借鉴的案例。

【案例5】BEC LTD. AND BECB LTD. V. RESPONDENTS28

【基本案情】

被申请人向申请人以约10亿美元对价出售持有中国近海石油区块的公司(以下简称目标公司)股权,在股权转让协议中明确,被申请人承担交易交割之前目标公司的税务责任及和交易有关的所得税。交易完成后,中国税务机构要求此交易应缴纳1.94亿美元和交易相关的所得税。被申请人和申请人就该等税务责任应由谁承担产生了争议。申请人以被申请人应当承担该等税务责任向伦敦国际仲裁院提起了仲裁,要求被申请人承担中国税务机构要求支付的税款。仲裁进行过程中,被申请人向中国税务机构缴纳了税款1.94亿美元,但保留其不应承担该等责任的立场。在被申请人支付税款后,申请人要求停止仲裁,因为其要求被申请人承担税务责任的请求已经被满足。被申请人向申请人提起不当得利的反请求,要求申请人和目标公司对缴纳税款后中国税务机构和申请人达成的给予目标公司后续税务优惠向被申请人进行返还。29仲裁庭允许申请人撤回其请求,被申请人的反请求30成为仲裁庭裁决的主要问题。伦敦国际仲裁院根据双方交易合约中的有关安排,31未支持被申请人要求返还1.93亿美元已经缴纳的税款的请求,但支持了被申请人要求返还目标公司所获税务优惠价值的请求,判定税务优惠的价值为1.43亿美元和相关利息约2000万美元,连同被申请人约620万美元的法律费用支出及仲裁费用约62万英镑,申请人需向被申请人进行支付。获得胜诉仲裁裁决后,被申请人在相关法院申请仲裁裁决的执行。申请人认为,仲裁裁决所判金额系针对外国税款进行的执行,考虑到国家主权原则,普通法法院不能取得外国政府的税收收入。因此,仲裁裁决是不可执行的。

【争议焦点】

被申请人请求的仲裁裁决是否能得到执行?

【裁判观点】

BVI法院的裁定认为,本仲裁裁决所涉及执行的内容和政府收入无关。政府并不是仲裁中的一方,也不在其中有任何的直接请求,而且政府所要求的税款已经得到了缴纳。这是交易各方关于税款责任承担的安排,而非涉及外国政府税收收入执行的问题,因此申请人的主张仲裁裁决无法执行的主张不能得到支持。

【纠纷观察】

1.能源并购交易中,不同交易架构涉及的税务问题较为复杂。需要在交易合约中对于交易的税务问题、税务风险和税务优惠进行细致、全面和合理的分配。同时,对于因为一方支付交易税而给目标公司或者他方所带来的税收优惠是否由支付交易税一方享有利益,需要明确。

2.本仲裁裁决的承认和执行仍然在进行中,如申请人在香港法院提出的仲裁裁决不能执行的抗辩理由:这不是香港法院能够执行的仲裁裁决,因为这是中国在纽约公约下的商事保留32事项;根据香港法,本仲裁裁决不是仲裁所能决定的事项,因其系对中国政府税和收入的直接或间接执行;执行本仲裁裁决将导致对公共政策的违反,因为这在中国法下是违法事项。香港法院的认识和BVI法院的认识类似:被申请人向中国税务机构支付了税款,中国税务机构确认了因为税款支付导致目标公司有权享受未来税务优惠,仲裁庭基于上述事实认定了税务优惠已经落实,并根据交易各方签署的股权转让协议中关于税务责任的分配和承担,基于中国法下的专家证据,对目标公司所收到的税务优惠价值进行了认定。香港法院并不认为各方基于合同进行税务责任和优惠的分配违反了中国法和与公共政策相悖。虽然申请人提到了税务机关未来对目标公司享受的税务优惠有调整或者削减的权力,但香港法院认为仲裁庭并未以任何方式剥夺税务机关的该等权力,因此这和中国在纽约公约下的商事保留事项无关,也没有公共政策适用的空间。

3.近来不少中国能源企业均遇到了在境外仲裁裁决的申请撤裁/被申请撤裁/挑战问题,如在Addax & SIPC v. ROGCI & TCHL一案中,被部分裁决认定欺诈中国能源公司的外国卖方就对仲裁庭的三个部分裁决提起了撤裁申请;在Shanghai Electric Group Company Limited v. Reliance Infra Projects(UK) Limited, Reliance Infrastructure Limited And Sasan Power Limited一案中,尽管上海电气获得了仲裁庭的支持,预期被申请人仍将就该案裁决提起撤裁申请;在SinSin Europe Solar Asset Limited Partnership and SinSin Solar Capital Limited Partnership v. SPI China (HK) Limited and SPI Energy Co., Ltd.,一案中,获胜的中国新能源卖方受到了买方在马耳他法院对仲裁裁决的挑战。

四、热点问题观察

(一)矿业权35号文修改/废止

2017年财政部、国土资源部印发的《矿业权出让收益征收管理暂行办法》(35号文)确定了矿业权出让收益包括探矿权出让收益和采矿权出让收益,且矿业权的出让收益原则上通过出让金额的形式征收,仅在资源储量较大、矿山服务年限较长、市场风险较高等情况的矿业权,可采用矿业权出让收益率形式征收。35号文颁布后,对于其立法位阶、对矿业企业带来过重负担、探矿权阶段征收收益等问题,被学者和实务者多有诟病。进一步地,由于35号文对矿业权出让的基准价、授权地方制定一次性缴纳、首次缴纳比例和分期缴纳年限标准,导致矿业权出让的基准不一,且一次性收取矿业权出让收益金等方式给矿业权人带来了更高的投资风险,不利于探矿找矿。35号文中,亦有“已缴清价款的探矿权,如勘查区范围内增列矿种,应在采矿权新立时,比照协议出让方式,在采矿权阶段征收新增矿种采矿权出让收益”和“已缴清价款的采矿权,如矿区范围内新增资源储量和新增开采矿种,应比照协议出让方式征收新增资源储量、新增开采矿种的采矿权出让收益”给矿业企业带来巨大负担的规定。

35号文在实践中出现的一些问题,和探采分立、过分注重探矿阶段收取收益、和力图一次性收取收益到位的思路有关。我国的探矿制度主要还是采取矿税制的模式,国家主要通过收取资源税或者费用和矿业权出让收益金的方式来获取出让矿产资源的价值。从国际通行的矿业财税制度看,探采一体化,鼓励勘探阶段资金和工作量的投入,要求探矿权人多投资,多勘探,且按期进行面积退还的方式来鼓励探矿权人尽快进行工作,而非仅着重勘探阶段的收益(除已经明确资源潜力的富矿);政府有要求探矿权人垫付选项;33矿税制下国家仍然可以和矿业权人签署矿税合同来对探矿、采矿过程中的技术、商务、法律问题进行约定;在探矿阶段就收取权益出让金的做法并不一定是最佳方式,矿的价值,主要在开采阶段进行体现,探矿阶段,以投入为主,尽量勘查发现更多的矿产资源才是核心目的。在由探转采进入采矿权阶段后,可以更多地采取多种模式来收取矿业权收益,如制定不同阶梯矿产资源的产量收取不同的收益;或者采用资源产出的产量分成模式,国家获得相应比例的产出矿产资源,而非35号文规定的原则通过出让金收益模式获取收益;对于新增的资源储量、矿产种类,不一定一味地要求矿业权人以缴纳出让收益的方式,产量分成的模式可能是更好的方式。对于矿业权收益的征收,重点应放在“采矿”阶段,而非探矿阶段,探矿阶段主要应以工作量、资金投入为主。对35号文的修改,应当参照国际惯例,立足鼓励探矿的投资和投入、在勘查阶段多做工作,进入采矿期后采取多种方式来使国家享有对于矿产资源采出的收益。

2023年3月24日,财政部、自然资源部、税务总局发布《关于印发〈矿业权出让收益征收办法〉的通知》,宣布自2023年5月1日起施行《矿业权出让收益征收办法》,35号文废止。新的《矿业权出让收益征收办法》确立了“矿业权出让收益=探矿权(采矿权)成交价+逐年征收的采矿权出让收益。其中,逐年征收的采矿权出让收益=年度矿产品销售收入×矿业权出让收益率”的模式,部分程度上解决了矿税制下存在的探采分立、过分注重探矿阶段收取收益和力图一次性收取收益到位等问题,但矿业权出让收益率这一模式仍有可能在实践中难以解决“贫矿收高了,富矿收少了”。应当根据不同矿藏的资源禀赋、借鉴国际上的经验,采取矿税制、产品分成、服务合同等不同模式来进行矿权出让收益的收取,在鼓励投资、多采资源、国家获益、投资合理回报等多个考量因素中进行利益平衡。

(二)能源纠纷第三方资助注意的几个实务问题

能源纠纷所涉及的各类问题通常较为复杂、金额通常较大,除商事仲裁纠纷外还有投资仲裁,34因此能源业是在争议解决中使用第三方资助较多的行业。35

对第三方资助的司法态度。对于第三方资助,中国法律法规下并无明确的限制规定。2022年发布的几个司法文书中,可以窥见司法对于第三方资助的态度。北京市第四中级人民法院在《董某成等与某飞机租赁(天津)有限公司申请撤销仲裁裁决民事裁定书》中表明:“在民事主体选择仲裁作为解决争议方式时,也有权选择签约接受第三方资助,无论是选择仲裁方式解决纠纷,还是选择第三方资助均系民事主体依法行使权利的范围,在上述行为不违反法律,亦不影响仲裁公正裁决时,体现民事主体意思自治的合法选择应当得以尊重。”无锡市中级人民法院在《苏南某航空有限公司、云南某集团有限公司等民事执行异议执行裁定书》中认为:本案中,国银公司向第三方资助人披露仲裁案件的进展,并无任何事实表明该行为会影响裁决结果的公正性。据此,本院认为,在关于第三方资助事项上,贸仲委并未违反《仲裁规则》。但在上海市第二中级人民法院作出的《上海××××公司与上海××××公司其他合同纠纷民事二审案件民事判决书》中,支持了一审法院认为《诉讼投资合作协议》有悖于公序良俗的观点,并从本案中诉讼投资方与诉讼代理人高度关联,缺乏利益隔离设置,妨害诉讼代理制度基本原则的实现与保障、过度控制B公司诉讼行为,侵害B公司的诉讼自由和设置保密条款,信息不披露,危害诉讼秩序三个角度论述了《诉讼投资合作协议》项下的交易模式及相关约定对于我国的诉讼代理制度与诉讼秩序有所冲击,从而有损公共秩序的观点。从这个判决中,虽然无法得出法院禁止第三方资助的意见,但可见法院对于第三方融资协议的效力是采取个案分析、总体上是持谨慎态度的。而法院对于仲裁庭在第三方资助上的态度,是选择尊重仲裁庭意见的。因此,从实务的角度看,在中国法下,第三方资助的当事方选择仲裁作为争议解决方式,是保障第三方资助有效性的一个较好的方式,也避免选择第三方的当事人实体权利受损的风险。

第三方资助受到越来越多规则上的管理。作为能源投资仲裁占大头的国际投资争端解决中心在2022年修改后的仲裁规则在第14条中加入了明确要求当事人披露第三方资助的义务性要求。36国内的仲裁机构中,北京仲裁委早在2019年发布的《国际投资仲裁规则》就已经将当事人对第三方资助的披露要求写入,中国国际经济贸易仲裁委员会《国际投资争端仲裁规则(试行)》中也有类似规则。对于第三方资助披露的范围,尤其是第三方资助协议仲裁庭是否有权要求披露、在多大范围内进行披露,仲裁机构的规则主要将判断权交给仲裁庭行使。在近年来一些国家间签署的投资协定中,也有明确排除第三方资助的条款。37

在近年来的Glaz LLC, Posen Investments LP and Kenosha Investments LP v. Sysco Corporation (LCIA Arbitration No. 225609)一案中,也提出了一个重要的问题,就是在提供资助的第三方不同意客户和解方案的情况下,客户是否能够以第三方的有限同意权来认定第三方的不同意和解方案是不合理的行为?仲裁庭支持了提供资助第三方的临时禁令的请求,要求客户不得在仲裁庭对实体问题进行裁判前签署和解协议,此案值得进一步观察。

五、总结与展望

2023年,俄乌冲突引发的国际能源危机仍将继续,冲突继续带来的国际油气供应保障风险问题仍值得关注。俄乌冲突所引发的大量国际商事仲裁案和投资争端仲裁案在数量上将进一步上涨和推进,从俄罗斯退出的国际投资者、乌克兰和欧洲的企业已经对俄罗斯及俄罗斯的能源企业启动了争议解决的请求,但俄罗斯的一系列针对制裁措施所出台的法律法规,给国际仲裁裁决在俄罗斯的执行将带来困难。另外,因为俄乌冲突引发的制裁、油气供应合约的履行、天然气价格波动带来违约或长期供应合约下的价格调整、全球供应链影响以及带来相应的能源项目建设拖延、价格上涨、变更等问题、油气贸易给全球能源链条上参与者带来的商事纠纷诉讼,可以预见在2023年将会进一步增多。

能源业尤其是油气行业近年来在油气价格波动的情况下,交易双方采取earn-out(盈利支付)机制的并购交易已经成为市场的普遍做法,earn-out与油价和交易完成后油气资产的储量、产量和运营表现挂钩,可以预见的是,earn-out机制在油气交易中的广泛采用会给能源交易带来更多的可能纠纷。

在市场价格波动、液化天然气价格维持高位和不同市场存在价格套利的情况下,长期供应合同下的价格回顾机制、按合同满足供应义务、转运串货等,可以预见在液化天然气供应合同下的纠纷将更多的出现。

2022年年底的第27届联合国气候变化大会达成沙姆沙伊赫行动计划进一步强调,全球现时所面临的能源危机要求能源体系的快速转型,全球在可再生能源的投资在2030年前需要达到每年4万亿美元才能在2050年实现净零排放的目标,而全球达到低碳经济的目标,则需要每年投资4万亿—6万亿美元,同时加强在技术和基础设施的投资。在全球能源转型的大背景下,能源业的纠纷诉讼仍会继续在商事争议中占据重要部分,中国企业应当关注以下能源业纠纷诉讼风险:第一,不断颁布的涉及能源转型的法律法规加大了企业的风险且引发更多争议38;第二,随着能源转型而被日益重视的ESG(环境、社会和公司治理)在全球能源危机的背景下,ESG给能源公司将持续从股东诉讼、董事会责任、公司信息披露39、非政府追责、零排放时间表、绿色清洗、国际投资、社区责任、供应链、人权等角度带来风险。ESG风险已经成为中国能源企业所面临的现实风险,环保压力、降低污染、减碳目标、生态修复、能源效率提升、社区关系管理、积极股东压力、合规披露等都是纠纷风险源,需要采取措施主动积极管控应对这些风险;第三,气候变化诉讼除了继续给能源公司带来风险之外,还能进一步给能源公司的董事会和管理层带来风险。继2021年荷兰海牙地方法院在Milieudefensie et al. v. Shell一案作出判决,要求壳牌公司在2030年将其碳排放量降至2019年的45%水平之后,非政府组织ClientEarth在英国法院起诉壳牌公司13名董事会成员,要求其为壳牌公司未能实现零排放安排承担公司法下的董事责任,这是第一次在能源转型相关诉讼中将公司董事会成员作为起诉对象的案例;第四,能源转型带来的传统能源的环保、弃置责任等常见纠纷责任仍将持续不断,40能源转型带来的大量新能源项目投资、新能源的材料供应、项目建设、融资、新技术的采用等各方面,已经带来并将会带来更多的争议;第五,能源转型过程中的利益相关方众多,监管机构、政府、投资人、非政府组织、激进股东、社区、承包商、融资方等,容易产生争议。2022年ICSID的案件中44%来自能源业,俄乌冲突后不少国家在维持能源转型政策和保障能源安全上的摇摆,以及以往政府废除对新能源补贴和电价优惠支持政策等问题,可能会带来更多的能源业相关投资者和政府之间的争议。在“着力提升企业主动维权能力”的倡导下,中国能源企业也更多的在海外运用双边投资保护协定来维护自身的权益。41根据品诚梅森和伦敦大学玛丽王后学院联合发布的最新一期《国际能源仲裁调查报告》42显示,被调查者认为,在中短期内,引发能源争议最重要的主要原因,依次为:因为原材料和能源供应带来的价格波动;能源基础设施建设和设备供应(包括供应链);43政府政策变化;油气业上中下游活动;能源供应安全;投资;制裁;气候变化与环境;融资;能源转型;新技术的开发使用;资产老化、困境资产和弃置义务;海商活动。可以预见的是,在能源转型变革下,在复杂的地缘政治形势下,在俄乌冲突带来的能源格局变化环境下,中国能源企业纠纷争议将保持数量上升的态势,尤其是境外纠纷争议数量仍将继续快速上升。从中国能源企业的角度看,随着碳中和碳达峰目标的进一步推进、法律法规和监管的严格要求、对企业ESG合规的要求日益加强、碳市场交易的日益发展、能源转型带来的传统能源和新能源的深刻变革,都可能是引发能源纠纷争议的原因,要做好纠纷的应对,需要从加强能源转型期法律法规和政策的把握和遵守、对ESG风险梳理和提前管控、抓好商事合约的质量、培养商事纠纷处理经验的团队、选择适当的争议解决方式、专业高效的仲裁机构等各方面进行着力。

作者简介

张伟华|联合能源集团总法律顾问兼副总裁,曾任中国海洋石油总公司法律部项目管理处处长,参与过诸多世界级跨境并购交易。国务院国资委特聘“海外并购法律专家”。多次被Legal 500及汤姆森路透ALB评为最佳总法律顾问。国际石油者谈判协会(AIPN)全球董事会成员及标准合同起草委员会委员,被中国政法大学、北京外国语大学法学院等多家大学及研究机构聘为教授及研究员,在A股上市公司任独立董事。目前是北京仲裁委员会/北京国际仲裁中心仲裁员,上海国际经济贸易仲裁委员会/上海国际仲裁中心仲裁员,武汉仲裁委员会仲裁员。在跨境并购投资、国际能源油气方面有丰富经验。著有专著《海外并购交易全程实务指南与案例评析》《并购大时代:资本的谋略与实战》《跨境并购交易的十堂必修课》《跨境并购交易的十堂进阶课》《国际油气跨境并购全程实务指南》《并购之道:赢家的65个商业逻辑与实战》。合著三部国际油气实务英文著作。

[注解]

1张伟华,联合能源集团总法律顾问兼副总裁。

2《国家能源局组织召开2022年大力提升油气勘探开发力度工作推进会》,载国家能源局网站,http://www.nea.gov.cn/2021-07/16/c_1310065362.htm,访问时间:2023年3月5日。

3《2022年全国油气勘探开发十大标志性成果》,载国家能源局网站,http://www.nea.gov.cn/2023-01/20/c_1310692197.htm,访问时间:2023年3月5日。

4《蓝皮书预计2023年国际油气价格将出现回落》,载中国石化新闻网,http://www.sinopecnews.com.cn/xnews/content/2023-04/20/content_7063807.html,访问时间:2023年3月5日。

5比如,在跨境管道运输的情况下,中亚也是一个可以用来对冲未来俄罗斯风险的一个考量因素。

6《中华人民共和国2022年国民经济和社会发展统计公报》,载中国政府网,https://www.gov.cn/xinwen/2023-02/28/content_5743623.htm,访问时间:2023年3月5日。

7《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》,载中国政府网,http://www.gov.cn/xinwen/2022-03/24/5680975/files/6b388f7c324a4b1db0b30dc6f52b7e02.pdf,访问时间:2023年3月5日。

8数据来源自北极星储能网:https://news.bjx.com.cn/html/20230302/1291959.shtml,访问时间:2023年3月5日。

9注:(1)“-”指年报中未按行业类别披露案件数量(2018-2021年)或尚未披露(2022年);(2)AAA-ICDR为能源争议额占比,未披露案件数量;(3)均根据各仲裁机构网站官方数据或报告整理。

10尽管2022年能源业仲裁案在LCIA案件比例有所下降,但仍然位居统计的行业前三位(与2021年一样,运输及大宗商品业、银行与金融业、能源业)。

11新加坡国际仲裁中心在发布的2022年仲裁案件数据中,提到新发案件中包括不同行业的争议,其中包括能源业,但并未就能源业的仲裁案件数进行披露。

12比如,在ICC审理的Medco v. Libyan National Oil Company一案中,申请人提出9亿美元索赔;在AAA-ICDR审理的Andes v. Occidental一案,申请人提出约5.6亿美元的索赔;在SIAC审理的Sinopec and Addax Petroleum v. Repsol and Talisman一案,申请人提出55亿美元索赔。

13根据北仲历年能源年度争议报告统计,2018年传统能源类案件数量:148件,总金额:64.43亿元,新能源类案件数量:243件,总金额:62.37亿元;2019年传统能源类案件数量:181件,总金额:暂无数据,新能源类案件数量:374件,总金额:暂无数据;2020年传统能源类案件数量:121件,总金额:暂无数据,新能源类案件数量:224件,总金额:暂无数据;2021年传统能源类案件数量:88件,总金额:27.05亿元,新能源类案件数量:201件,总金额:41.25亿元;2022年传统能源类案件数量:18件,总金额:4.30亿元,新能源类案件数量:24件,总金额:4.71亿元。

14《为积极稳妥推进碳达峰碳中和提供有力司法服务——最高人民法院出台首部涉“双碳”规范性文件并发布配套典型案例》,载最高人民法院网站,https://www.court.gov.cn/fabu-xiangqing-389371.html,访问时间:2023年3月5日。

15《最高人民法院工作报告》,载最高人民法院网站,https://www.court.gov.cn/xinshidai-xiangqing-391381.html,访问时间:2023年3月5日。

162023年2月16日仲裁庭作出裁决,参见https://icsid.worldbank.org/cases/case-database/case-detail?CaseNo=ADM/21/1,访问时间:2023年3月5日。

17Astronergy Solar Netherlands B.V.系中国企业正泰集团旗下荷兰企业。

18Carpatsky Petroleum v. Ukrnafta和AsiaPhos Limited and Norwest Chemicals Pte Ltd. v. People’s Republic of China案中,申请方均使用了第三方纠纷融资机构提供资助。

19《对十三届全国人大五次会议第0927号建议的答复》,载自然资源部网站,http://gi.mnr.gov.cn/202207/t20220711_2742003.html,访问时间:2023年3月5日。

20《2022年全国油气勘探开发十大标志性成果》载国家能源局网站,http://www.nea.gov.cn/2023-01/20/c_1310692197.htm,访问时间:2023年3月5日。

21《最高人民法院关于完整准确全面贯彻新发展理念 为积极稳妥推进碳达峰碳中和提供司法服务的意见》,载最高人民法院网站,https://www.court.gov.cn/fabu-xiangqing-389351.html,访问时间:2023年3月5日。

22北京市朝阳区人民法院(2021)京0105民初34011号。

23笔者认为,在产品分成合同提前终止的情况下,应当从设备所有权归属条款的目的出发,在设备系满足“按照工作计划和预算所购置、安装和建造的全部资产”条件且设备对应的成本已经回收,则设备所有权归于国家公司;在设备系根据产品分成合同下工作计划和预算购置的资产但相应设备对应的成本尚未回收的情况下,国家公司享有受限的设备所有权;如果不存在本案合同所涉第三人债权,则案涉设备所有权应当归国家公司所有;如果有本案合同所涉第三人债权,如国家公司主张设备所有权在第三人主张债权之前,案涉设备所有权归国家公司所有;如果国家公司主张设备所有权在第三人主张债权之后,则视债权是否已经执行决定第三人债权是否优位。

24最高人民法院(2022)最高法民终74号。

25北京仲裁委员会/北京国际仲裁中心仲裁案。

26广东省湛江市中级人民法院(2022)粤08民终1913号。

27一个有趣的对比是MUR Shipping BV v. RTI Ltd. [2022] EWHC 467 (Comm)一案中,英国上诉院认为,美国外国资产控制办公室(OFAC)对俄罗斯实体的制裁并未构成合约中规定的不可抗力,因为合约中不可抗力的含义中有要求“It cannot be overcome by reasonable endeavors from the party affected”的说法,英国上诉院对声称“对因交易对方受到因俄罗斯实体被制裁而构成合约中规定的不可抗力”的一方是否满足了“合理努力义务”进行克服做了深入细致的分析。

28伦敦国际仲裁院案号 No. 153051。

29中国税务机构认定被申请人缴纳的交易税款有权使得目标公司享受8年的税务优惠。

30被申请人的反请求为:(1)申请人返还1.93亿美元已经缴纳的税款;或者(2)返还税务优惠的价值1.72亿美元。

31 根据股权转让协议的规定,“the responsibility of the Seller for any taxes of the Target Company attributable to the time prior to and including the Closing Date of the transaction, net any tax benefit actually realized by the Buyer or the Target Company with respect to the taxes”。

32 我国仅对按照我国法律属于契约性和非契约性商事法律关系所引起的争议适用该公约,根据《最高人民法院关于执行我国加入的〈承认及执行外国仲裁裁决公约〉的通知》,所谓“契约性和非契约性商事法律关系”,具体是指由于合同、侵权或者根据有关法律规定而产生的经济上的权利义务关系,如货物买卖、财产租赁、工程承包、加工承揽、技术转让、合资经营、合作经营、勘探开发自然资源、保险、信贷、劳务、代理、咨询服务和海上、民用航空、铁路、公路的客货运输以及产品责任、环境污染、海上事故和所有权争议等,但不包括外国投资者与东道国政府之间的争端。

33 即Carry,政府在勘探阶段不出资但享有一定比例的权益,在进入商业化采矿阶段后,有权补偿对应比例权益的支出后,享有采矿权的相应比例。

34 近年来在一系列能源业纠纷案中,均可见第三方资助的案例:如Panthera Resources v. India、Carpatsky Petroleum v. Ukrnafta、AsiaPhos Limited and Norwest Chemicals Pte Ltd. v. People’s Republic of China等案。

35 品诚梅森和伦敦大学玛丽王后学院联合发布的《国际能源仲裁调查报告》显示,84%的被调查者认为能源业相关的争议中,对第三方资助的使用将上升。

36Rule 14 Notice of Third-Party Funding (1) A party shall file a written notice disclosing the name and address of any non-party from which the party, directly or indirectly, has received funds for the pursuit or defense of the proceeding through a donation or grant, or in return for remuneration dependent on the outcome of the proceeding ("third-party funding"). If the non-party providing funding is a juridical person, the notice shall include the names of the persons and entities that own and control that juridical person. (2) A party shall file the notice referred to in paragraph (1) with the Secretary-General upon registration of the Request for arbitration, or immediately upon concluding a third-party funding arrangement after registration. The party shall immediately notify the Secretary-General of any changes to the information in the notice. (3) The Secretary-General shall transmit the notice of third-party funding and any notification of changes to the information in such notice to the parties and to any arbitrator proposed for appointment or appointed in a proceeding for purposes of completing the arbitrator declaration required by Rule 19(3)(b). (4) The Tribunal may order disclosure of further information regarding the funding agreement and the non-party providing funding pursuant to Rule 36(3).

37 如阿根廷和阿联酋之间的双边投资协定中,在第24条中明确表明“Third party funding is not permitted”。

38 Rockhopper Exploration Plc, Rockhopper Italia S.p.A. and Rockhopper Mediterranean Ltd v. Italian Republic一案即由意大利颁布严格近海石油开采法规后引发的油气投资者与政府的争议。

39 如生态环境部发布,2022年2月8日起施行的《企业环境信息依法披露管理办法》,规定了“企业应当依法、及时、真实、准确、完整地披露环境信息,披露的环境信息应当简明清晰、通俗易懂,不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。

40 根据HIS的相关信息,2021-2030年全球用于海上油气项目弃置义务的花费将达到1000亿美元,参见“Are we entering a decade of offshore decommissioning?”,https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/ci/research-analysis/decade-of-offshore-decommissioning.html,访问时间:2023年3月5日。弃置义务将可能带来大量的投资者与资产出售方、监管机构、社区、NGO、合作伙伴及承包商之间的争议发生。

41Suntech Power International Ltd. v. Italian Republic (ICSID Case No. ARB/23/14)是中国企业利用投资保护协定保障权益的一个最新注脚。

42《国际能源仲裁调查报告》,https://arbitration.qmul.ac.uk/media/arbitration/docs/Future-of-International-Energy-Arbitration-Survey-Report.pdf,访问时间:2023年3月5日。

43Inpex Operations Australia v. Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering一案即因液化天然气储存设施的延迟施工等原因引起。